本コンテンツはゼンシーアの基準に基づき制作していますが、本サイト経由で商品購入や会員登録を行った際には送客手数料を受領しています。

映画「事故物件 恐い間取り」は興行収入23.4億円という大ヒットを記録しながらも、「ラストがひどい」「終盤で台無し」という厳しい批判が続出している話題作です。中田秀夫監督×亀梨和也主演で話題を集めた本作が、なぜこれほど賛否両論を呼んでいるのでしょうか。4件目の事故物件で突如始まる唐突なバトル展開、ご都合主義的なキャラクター登場、謎のまま終わる黒い霊の正体など、具体的な批判ポイントを徹底分析。さらに2025年7月公開予定の続編「事故物件ゾク 恐い間取り」への期待も含めて、この現象を詳しく解説していきます。

事故物件のラストがひどいと言われる主な理由

映画「事故物件 恐い間取り」は興行収入23.4億円を記録した大ヒット作品でありながら、ネット上では「ラストがひどい」「終盤で台無し」という厳しい声が数多く上がっています。この作品が賛否両論となる最大の要因は、まさにこの終盤の展開にあると言えるでしょう。

前半から中盤にかけては、中田秀夫監督らしい緻密なホラー演出と実話ベースのリアリティで多くの観客を引き込んだにも関わらず、なぜ最終局面で評価が急転してしまったのか。ホラー映画ファンの間で語り継がれる「事故物件のラスト問題」について、具体的な批判ポイントを詳しく分析していきます。

唐突なバトル展開への批判

最も激しい批判を浴びているのが、4件目の事故物件で突如として始まる「霊とのバトル展開」です。これまで心理的な恐怖を丁寧に積み上げてきたジャパニーズホラーの王道的な演出から、いきなり「死霊館」シリーズのようなアクション映画的なバトルに変貌する唐突さに、多くの観客が困惑しました。「映画の最後の方がフィクション過ぎて完全に置いていかれた」「唐突なバトルなんなの。萎えた」といった声が示すように、それまでの静謐な恐怖とのギャップがあまりにも激しく、作品の統一感を完全に破綻させてしまったのです。

ご都合主義的なキャラクター登場

4件目で黒い死神のような霊に襲われ絶体絶命の危機に陥ったヤマメを救うため、大阪にいるはずの梓と田舎に帰ったはずの相方・中井が都合よく現れる展開も大きな批判を集めています。特に中井が不動産屋から霊の撃退方法を伝授されているという設定は、「あまりにもご都合主義的」「なぜそんなタイミングよく現れるのか」と多くの観客から指摘されました。実話ベースの作品として始まったにも関わらず、この部分だけ少年漫画のような超展開になってしまい、作品のリアリティを根底から覆してしまったのです。

黒い霊の正体が謎のまま終了

1件目から断続的に姿を現していた黒い霊の正体が、最後まで一切説明されずに終わってしまう点も大きな不満の要因となっています。「この黒い霊の正体が謎のままとなっており、何も解決しないまま終わってしまう」という状況は、ミステリー要素を期待していた観客にとって大きな消化不良となりました。ホラー映画において謎を残すことは効果的な手法ですが、本作の場合は物語の核心部分があまりにも曖昧すぎて、観客が置いてけぼりを食らってしまう結果となったのです。

ホラーとコメディの中途半端な融合

お笑い芸人が主人公という設定から、作品全体にコメディ要素が散りばめられていますが、この絶妙なバランスが終盤で完全に崩壊してしまいます。「ホラーなのかコメディーなのかよくわからない」「怖くないしギャグにしか見えない」という声が示すように、どちらの要素も中途半端になってしまい、ホラー映画としてもコメディ映画としても満足できない仕上がりになってしまいました。特に4件目での霊との対決シーンは、恐怖よりも笑いを誘ってしまう結果となり、作品の意図とは正反対の効果を生んでしまったのです。

不動産屋の急死という蛇足展開

ヤマメたちが黒い霊を撃退し、ようやく穏やかなエンディングを迎えるかと思いきや、最後の最後で事故物件を紹介していた不動産屋の清水が黒い霊に襲われて急死するという展開も「蛇足」「後味が悪い」として批判されています。この展開により「霊はまだ2人を狙っているということか」という不安感を残すことになりましたが、多くの観客にとってはストーリー的な必然性を感じられない唐突な展開として受け取られました。せっかくハッピーエンドに向かいかけていた物語を、最後の数分で台無しにしてしまう演出として厳しく評価されているのです。

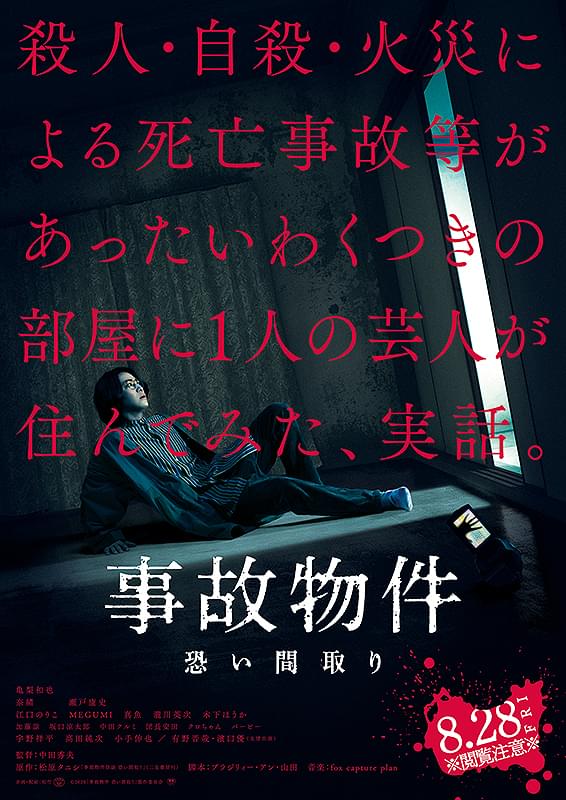

映画「事故物件 恐い間取り」の基本情報と話題性

映画「事故物件 恐い間取り」は、2020年8月28日に全国公開された邦画ホラー作品で、単なるエンタメ映画の枠を超えて社会現象となった話題作です。実話ベースの物語と豪華キャスト、そして日本ホラー界の巨匠による演出が話題を呼び、21世紀以降の邦画ホラー作品として異例の大ヒットを記録しました。

原作者松原タニシの実体験ベース

本作の最大の特徴は、「事故物件住みます芸人」として活動する松原タニシ氏の実体験を基にしている点です。松原氏は1982年4月28日生まれ、兵庫県出身の松竹芸能所属のピン芸人で、2012年にテレビ番組「北野誠のおまえら行くな。」の企画をきっかけに事故物件に住み始めました。当時、心斎橋の大丸劇場で行われたトークイベントで、知り合いの芸人がマンションでおかしくなった話をしたところ、北野誠氏から「お前、そこ住んでみろ」と言われたのが始まりでした。以来、関西、関東、沖縄、四国、九州、北海道など全国各地の事故物件を転々とし、現在では24軒目の事故物件に住んでいます。原作書籍「事故物件怪談 恐い間取り」シリーズは累計25万部を突破するベストセラーとなり、「恐すぎて部屋に入れない」読者が続出したことでも話題となりました。

亀梨和也主演・中田秀夫監督

主演を務めたのは、KAT-TUNのメンバーでありながらホラー映画初挑戦となった亀梨和也氏です。売れない芸人という役柄で、これまでのアイドルとしてのイメージを一新する演技を見せました。監督には、『リング』『女優霊』『仄暗い水の底から』などでジャパニーズホラーブームを牽引し、ハリウッドにも進出した中田秀夫氏が起用されました。中田監督は1961年7月19日生まれ、岡山県出身で東京大学卒業後にっかつ撮影所に入社、1996年「女優霊」で映画監督デビューを果たした後、「リング」で大ブレイクを果たしたホラー映画界のレジェンドです。脚本は『スマホを落としただけなのに』シリーズでも中田監督とタッグを組んだブラジリィー・アン・山田氏が担当し、音楽には未踏のピアノトリオサウンドを追求するfox capture planが起用されるなど、制作陣も話題性十分でした。

興行収入23.4億円の大ヒット記録

本作は興行通信社の週末映画動員ランキングで初登場1位を獲得し、公開初週末の8月29日・30日の2日間で動員26万3000人、興収3億5800万円を記録しました。続く週末も1位を維持し、公開から10日間で累計動員78万3000人、興収10億4000万円に達しました。最終的に興行収入23.4億円という、21世紀以降の邦画ホラー作品としては最大級の大ヒットを記録し、社会現象となりました。この成功により、2025年7月25日にはSnow Manの渡辺翔太氏主演による続編「事故物件ゾク 恐い間取り」の公開も決定し、シリーズ化される運びとなっています。

実話とフィクションの境界線

映画化にあたって、松原タニシ氏の実体験をそのまま映像化するのではなく、エンターテインメント作品として成立させるための脚色が加えられています。例えば、ヒロイン的な立ち位置で登場するヘアメイクの梓(奈緒)は架空のキャラクターで、松原氏は事故物件住みます芸人を続ける間は特定の相手との恋愛や結婚をしないと決めているそうです。また、4件目での黒い霊とのバトルや不動産屋の急死なども実話ではなく、映画的な演出として追加された要素です。しかし、各事故物件での基本的な怪奇現象や、1件目でのトラック事故、2件目での血痕発見、3件目での頭痛などは実際に体験したエピソードをベースにしており、実話とフィクションが巧妙に織り交ぜられた構成となっています。この絶妙なバランスが、観客に「これは本当にあった話なのか」という疑問と恐怖を同時に抱かせる要因となったのです。

視聴者の評価が真っ二つに分かれる理由

映画「事故物件 恐い間取り」ほど観客の評価が極端に分かれた作品も珍しいでしょう。興行収入23.4億円という大成功を収めた一方で、レビューサイトでは平均★★2.5点という低評価が目立ち、「最高」と「最悪」の声が同時に存在する異常な状況となっています。この現象はなぜ起こったのか、観客層ごとの期待値と実際の体験のギャップを詳しく分析してみましょう。

ホラー映画ファンからの厳しい評価

本格的なホラー映画を愛好する層からは、特に厳しい評価が下されています。「前半なんとか観れたけど、中だるみがひどい。ラストのチープさもひどい」「序盤からハッキリクッキリ登場する幽霊達の恐怖演出に苦笑い」といった声が示すように、中田秀夫監督への期待値が高かっただけに、失望も大きかったようです。特に『リング』や『女優霊』で見せた「日常の片隅に溶け込む異物の怖さ」を期待していたファンにとって、「のっけからCGで作られたモヤーっとした黒い影が日の丸構図で恥じらいもなく登場」する演出は受け入れ難いものでした。「今やYouTubeの心霊映像の方がセンス良い」という厳しい指摘もあり、ジャパニーズホラーの原点を知る観客ほど、本作の演出に物足りなさを感じる結果となったのです。

ホラー初心者からの高評価

一方で、普段ホラー映画を観ない層や初心者からは高い評価を得ています。「ホラーが苦手なので、前半は怖ごわ見ていましたが、4件目からはコント感満載で、笑えましたので寿命も174秒伸びました」「怖すぎないので安心して観られる」といった声が多く、本作の「怖すぎないホラー」という絶妙なバランスが功を奏した形です。コメディ要素が適度に緊張を和らげ、ホラー映画への入門作品として機能したことで、新たな観客層の開拓に成功しました。また、「豪華キャストの演技が光る」「エンタメとして楽しめる」という評価も多く、ホラー以外の要素を重視する観客には好意的に受け入れられています。

原作ファンと映画ファンの温度差

松原タニシ氏の原作ファンと、純粋に映画として楽しみたい観客との間にも大きな温度差が生まれました。原作ファンからは「原作の良さは表現できていなかったように思える」「映画よりタニシの怪談話の方が怖い」という声が上がっており、実話の持つリアルな恐怖が映画化によって薄れてしまったと感じる人が多いようです。一方で、原作を知らない映画ファンにとっては「実話ベースのリアリティがある」「事故物件の現実を知るきっかけになった」として、社会問題への関心を喚起する作品として評価されています。この違いは、期待する「怖さ」の質の違いから生まれており、原作の静かで心理的な恐怖と、映画の視覚的で娯楽性の高い恐怖の間にギャップが存在したのです。

エンタメ性と恐怖のバランス問題

本作最大の論点となったのが、エンターテインメント性と恐怖のバランスです。「ホラーなのかコメディーなのかよくわからない映画だった」「全然怖くないしギャグにしか見えない」という批判がある一方で、「コメディ要素が息抜きになる」「気軽に色々な年代の男女に見てほしい」という肯定的な意見も存在します。この問題の根本には、ターゲット観客の設定の曖昧さがあります。ホラー映画として純粋な恐怖を求める観客と、亀梨和也主演のエンタメ作品として楽しみたい観客、そして実話への興味から観る観客が混在し、それぞれが異なる期待を抱いて劇場に足を運んだ結果、満足度にバラつきが生じたのです。興行的には成功を収めたものの、作品としての一貫性という点で課題を残す結果となりました。

ラスト以外で評価される部分

ラストシーンへの批判が目立つ本作ですが、前半から中盤にかけては多くの観客から高い評価を得ています。特に1件目から3件目までの事故物件エピソードは、中田秀夫監督らしい緻密な演出と実話ベースのリアリティが見事に融合し、本格的なジャパニーズホラーとしての完成度を示しています。批判の多い作品でありながら23.4億円という大ヒットを記録した背景には、確実に観客の心を掴んだ優れた要素が存在していたのです。

前半の恐怖演出の完成度

特に1件目と2件目の事故物件での恐怖演出は、多くの観客から「これぞJホラー!」と高く評価されています。1件目では、赤い服を着た女性の霊が明るい場所でもはっきりと見えるにも関わらず、しっかりと気持ち悪さを演出できている点が絶賛されました。「奥の暗闇に目がいくように設計された画面とか、不自然な位置からの撮影とか、嫌な予感の演出が見事」という声もあり、中田監督の演出技術の高さが存分に発揮されています。また、白い影のような謎の存在が映像に映り込むシーンや、一人でいるはずなのに女性の声が聞こえるという現象など、日常に侵食してくる異常事態の描写は多くの観客を恐怖に陥れました。

赤い服の女とおばあさんの存在感

特に印象的だったのが、1件目に登場する赤い服の女性と2件目のおばあさんの霊です。赤い服の女については「2箇所に同時に出現するという異様で素晴らしい演出」「存在感があって、なのに不気味というところがたまらなく良い」という評価が多く寄せられています。この霊の特徴は、『リング2』の貞子の母親のように「幽霊のはずなのに生きてる人間のようにハッキリと存在感があって、かつちゃんと怖い」という点で、多くのホラーファンの記憶に残る名キャラクターとなりました。一方、2件目のおばあさんについては「捨て子のくせに」という強烈なセリフと、息子に殺される回想シーンでの断末魔の表情が「えぐい。強すぎる」と話題になり、親子関係の複雑さを表現した人間ドラマとしての側面も評価されています。

実話ベースのリアリティ

松原タニシ氏の実体験をベースにしているという点が、作品に独特のリアリティを与えています。「トラックに轢かれる、鏡塞がれてる、留守電入ってる、ロフトのアレとか、思ったよりもタニシさんの実体験から結構もりもり入れこまれてて」という観客の声が示すように、原作のエピソードが丁寧に映像化されていることで、フィクションでありながら「これは本当にあったことなのかも」という恐怖を観客に与えることに成功しています。特に各事故物件の間取り図や立地条件、過去に起こった事件の詳細など、細部にわたるリアリティの追求が作品の説得力を高めており、単なる創作ホラーとは一線を画した独特の怖さを生み出しています。

社会問題としての事故物件描写

本作は単なるホラー映画にとどまらず、現代日本が抱える社会問題にも光を当てています。孤独死、自殺、殺人事件など、事故物件が生まれる背景にある深刻な社会問題を、エンターテインメントを通じて観客に提示したことで、「事故物件の現実を知ることができた」「安すぎる物件には理由があることを学んだ」という教育的効果も生まれました。また、不動産業界の告知義務や、事故物件を取り巻く法的な問題についても触れており、観客の社会的関心を喚起する作品としても機能しています。松原タニシ氏自身が語る「亡くなった人の人生を肯定しようと思っている」という姿勢も、単に怖がらせるだけではない、社会に対する深いメッセージとして多くの観客に響いたのです。

続編「事故物件ゾク 恐い間取り」への期待

前作の大ヒットを受けて、2025年7月25日に公開予定の続編「事故物件ゾク 恐い間取り」への注目度が急速に高まっています。主人公を新たにし、物件も怪奇もスケールアップするという触れ込みで、前作の問題点を踏まえた改善への期待と、新たな恐怖体験への興味が入り混じった複雑な心境でファンが公開を待ち望んでいます。

Snow Man渡辺翔太の主演起用

続編の最大の話題は、Snow Manの渡辺翔太氏が映画単独初主演を務める点です。前作の亀梨和也氏同様、アイドルグループのメンバーがホラー映画に挑戦するという意外性で大きな注目を集めています。渡辺氏が演じるのは「事故物件住みますタレント」のヤヒロで、「優しすぎて人一倍憑りつかれやすい主人公」という設定が発表されています。予告編では、様々な事故物件で怪奇現象に遭遇し絶叫が飛び交う展開が描かれており、前作以上にパワフルな恐怖体験が期待できそうです。また、ホラー映画に似つかない笑顔で記念写真を撮るヤヒロたちの背後に、事故物件を彷彿とさせる家や女幽霊、不吉な黒猫などが配置されたビジュアルも話題となっており、日常に潜む恐怖という本シリーズのテーマが継承されていることが伺えます。

前作の問題点改善への期待

続編に対する最大の期待は、前作で批判された「ラストの唐突なバトル展開」や「ご都合主義的な展開」といった問題点がどれだけ改善されるかという点です。引き続き中田秀夫監督がメガホンを取ることで、ジャパニーズホラーとしての質の向上が期待されています。また、松原タニシ氏の原作も続編では更なる進化を遂げており、前作公開から5年間で松原氏の事故物件生活は10軒から24軒にまで増加し、より豊富で多様な体験談がストックされています。【必ず憑りつかれる部屋】【いわくつきの古い旅館】【降霊するシェアハウス】といった、より個性的で恐ろしい事故物件が登場予定で、前作以上にバラエティに富んだ恐怖体験が提供されることが期待されています。ファンからは「前作の反省点を活かした構成や演出に期待」「ホラーとコメディのバランスは改善されるのか」といった声が上がっており、続編の成否が前作の評価をも左右する重要な作品となりそうです。

映画「事故物件」に関するよくある質問

映画「事故物件 恐い間取り」について、観客から寄せられる代表的な疑問にお答えします。これから観る方、すでに観た方、そして続編を待つ方まで、様々な角度からの疑問を整理してみました。

映画は本当に怖いのか?

この質問への答えは、観る人のホラー耐性によって大きく変わります。ホラー初心者や普段ホラー映画を観ない方にとっては「前半は怖ごわ見ていた」「ゾクゾクするところは多々ある」という程度の、適度な恐怖を楽しめる作品です。一方で、ホラー映画愛好者からは「全然怖くない」「ギャグにしか見えない」という厳しい評価もあります。ただし、1件目の赤い服の女性や2件目のおばあさんなど、前半に登場する霊については多くの観客が恐怖を感じており、完全に怖くない作品ではありません。むしろ「ホラー映画の入門編」として、恐怖体験のハードルを下げた作品と考えるのが適切でしょう。

原作との主な違いは何か?

映画版では原作の実話をベースにしながらも、エンターテインメント作品として大幅な脚色が加えられています。最も大きな違いは、映画オリジナルキャラクターであるヒロインの梓の存在で、原作者の松原タニシ氏は事故物件住みます芸人を続ける間は恋愛をしないと決めているため、実際にはこのような人物は存在しません。また、4件目での黒い霊とのバトルシーンや不動産屋の急死なども完全にフィクションです。逆に、各事故物件での基本的な怪奇現象(トラック事故、血痕発見、頭痛など)は実体験をベースにしており、リアリティのある部分と娯楽要素が巧妙に組み合わされた構成となっています。

続編は前作を見なくても楽しめるか?

続編「事故物件ゾク 恐い間取り」は主人公が渡辺翔太氏演じるヤヒロに変更されており、基本的には独立したストーリーとして楽しめる構成になっていると予想されます。事故物件に住むという基本設定は同じですが、登場する物件も新しく、前作とは異なる恐怖体験が描かれる予定です。ただし、シリーズとしての世界観や松原タニシ氏の実体験という背景を理解するためには、前作を観ておくことをお勧めします。また、前作の問題点がどう改善されているかを比較検討するという楽しみ方もあるため、両作品を合わせて観ることで、より深い理解と楽しみを得られるでしょう。

実際の事故物件と映画の関係は?

映画に登場する事故物件は、松原タニシ氏が実際に住んだ物件をモデルにしていますが、プライバシー保護の観点から場所や詳細は変更されています。ただし、各物件で起こった基本的な怪奇現象や間取りの特徴、過去の事件の概要などは実話に基づいており、完全なフィクションではありません。実際に松原氏は現在も24軒目の事故物件に住み続けており、彼の体験談は書籍やYouTube、ラジオなどで継続的に発信されています。映画はこれらの実体験を映画的に再構成したものであり、事故物件の現実と映画の表現の間には適度な距離があると考えるのが適切です。興味を持った方は、ぜひ原作書籍も読んでみることをお勧めします。

事故物件のラストがひどいと言われる理由まとめ

映画「事故物件 恐い間取り」のラストシーンへの批判は、単なる好みの問題を超えて、作品全体の構成や演出方針に関わる根深い問題を浮き彫りにしています。興行収入23.4億円という大成功を収めながらも、多くの観客が「最後で台無し」と感じたのには、明確な理由があったのです。

最大の問題は、作品のトーンとジャンルの一貫性の欠如でした。前半から3件目まで丁寧に積み上げてきたジャパニーズホラーの静謐な恐怖が、4件目で突如として少年漫画的なバトル展開に変貌してしまったことで、多くの観客が置いてけぼりを食らいました。唐突なバトル、ご都合主義的なキャラクター登場、黒い霊の正体不明、ホラーとコメディの中途半端な融合、不動産屋の急死という蛇足という5つの主要な批判ポイントは、いずれも作品の統一感を損なう要因として機能してしまったのです。

しかし、この批判の背景には、観客層の多様化という現代的な課題も存在します。ホラー映画ファン、アイドルファン、実話怪談ファン、エンターテインメント映画を求める一般層など、異なる期待値を持つ観客が同じ作品を観ることで、満足度にバラつきが生じるのは避けられない現象でもありました。

興味深いのは、前半の演出に対する評価の高さです。赤い服の女やおばあさんの存在感、実話ベースのリアリティ、社会問題への言及など、確実に観客の心を掴んだ要素も数多く存在していました。これらの優れた部分があったからこそ、ラストシーンの失速がより際立って感じられたとも言えるでしょう。

2025年7月25日公開予定の続編「事故物件ゾク 恐い間取り」は、まさにこれらの問題点を踏まえた改善の機会となります。Snow Man渡辺翔太氏の主演、中田秀夫監督の続投、松原タニシ氏のより豊富な体験談という新たな要素に加え、前作の反省を活かした構成と演出が期待されています。

結論として、「事故物件のラストがひどい」という批判は正当性があるものの、作品全体の価値を否定するものではありません。むしろ、この議論は続編への期待と、日本のホラー映画界全体の発展につながる建設的な批判として機能しています。前作を観た方もまだの方も、続編では改善された新たな恐怖体験を楽しめることでしょう。事故物件シリーズの今後の展開から、ますます目が離せません。

ゼンシーア

ゼンシーア