本コンテンツはゼンシーアの基準に基づき制作しています。

料理漫画は、目でも舌でも楽しませてくれる万能エンターテイメント。一枚のページから広がる美味しさの世界は、私たちの日常に豊かな彩りを添えてくれます。本記事では、長年愛され続ける不動の名作から、厳選したジャンル別5選をランキング形式でご紹介します。料理の腕を上げたい初心者も、専門的な技術に興味のある上級者も、ファンタジーの世界で食を楽しみたい方も、それぞれのニーズに合った一冊が必ず見つかるはず。美味しい物語に触発されて、あなたの食卓がもっと豊かになりますように。さあ、料理漫画の世界へ一緒に飛び込んでみましょう!

料理漫画の魅力とは?

料理漫画は、単に「食べ物」を題材にしているだけでなく、私たちの日常に深く根付いた「食文化」や「人間関係」までも豊かに描き出すジャンルです。ページをめくるごとに湧き上がる食欲と、心を揺さぶるストーリーが一体となった、他にはない魅力を持っています。

料理漫画の定義と進化の歴史

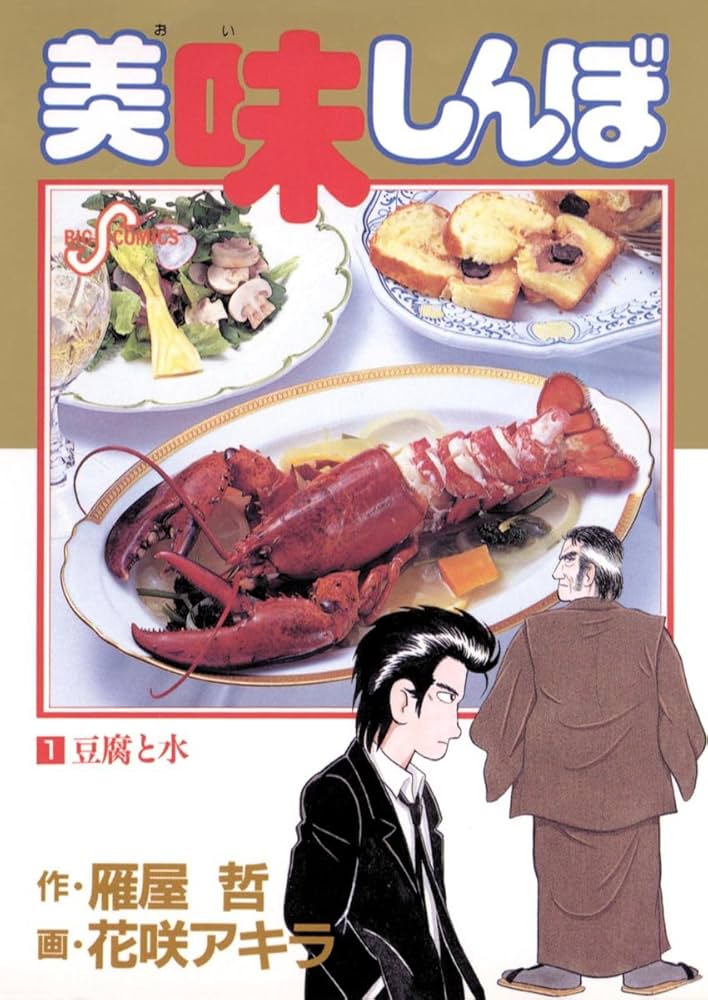

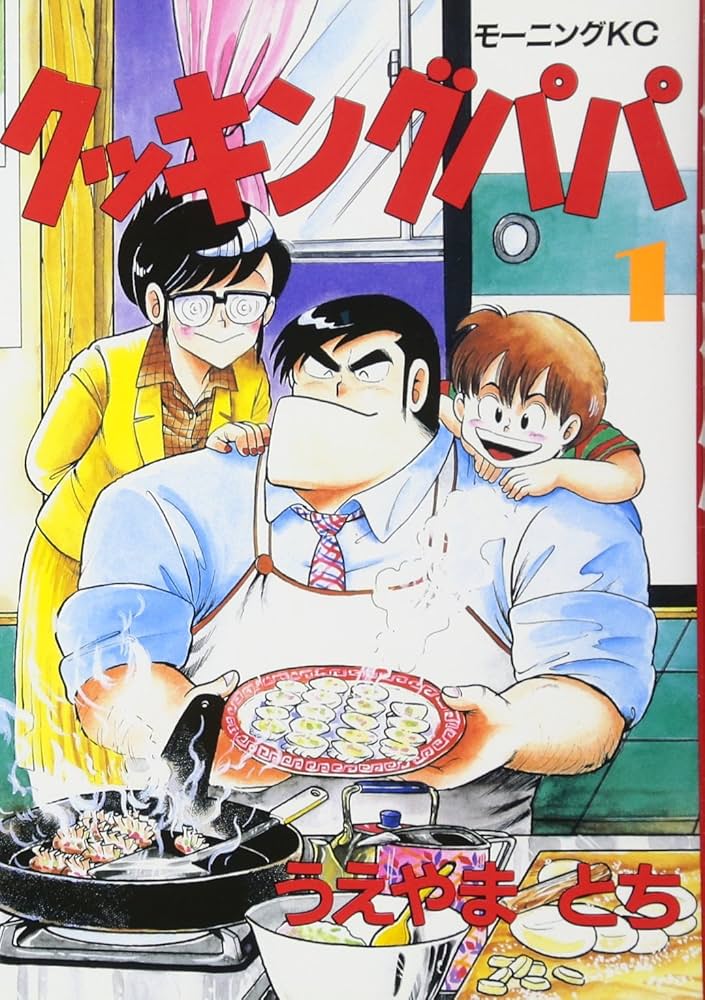

料理漫画は、料理の調理過程や食事シーンを中心に展開するマンガ作品を指します。1980年代の『美味しんぼ』や『クッキングパパ』に始まり、単なる「おいしそうに描く」技術から、料理を通じたヒューマンドラマへと進化してきました。

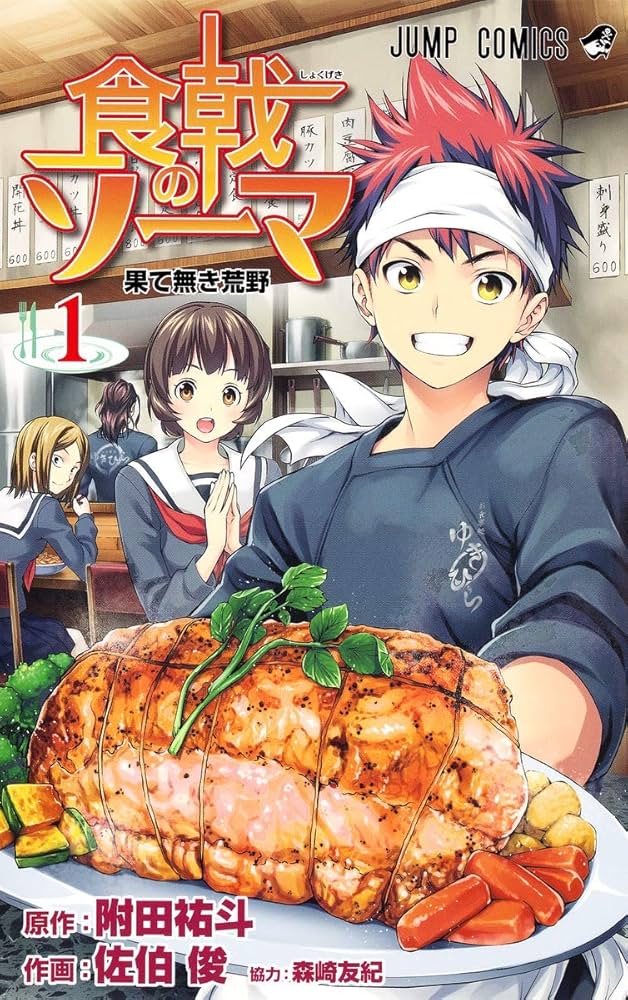

2000年代に入ると『食戟のソーマ』のような料理バトル要素を強めた作品が登場し、さらに2010年代からは『異世界食堂』のようなファンタジー要素と融合した「異世界グルメ」というジャンルも確立。2025年現在では、より多様なアプローチで「食」の魅力を伝える作品が増えています。

特に近年では以下のような変化が見られます。

- 専門分野に特化した作品の増加(パン、和菓子、ラーメンなど)

- SDGsの影響を受けた食材ロスやエシカル消費をテーマにした作品

- VRやARと連動したデジタルコンテンツとの融合

料理漫画がもたらす実践的な知識と技術

料理漫画の大きな魅力の一つは、エンターテインメントを楽しみながら実用的な料理知識が得られるという点です。多くの作品では、キャラクターが実際に料理を作る工程が丁寧に描かれており、読者はそれを参考に実践することができます。

- 調理技術の基本(包丁の持ち方、食材の切り方など)

- 調味料の組み合わせや分量の感覚

- 食材の選び方や保存方法

- 料理の歴史や文化的背景の理解

例えば『きのう何食べた?』では、主人公の筧史朗が詳細なレシピとコストパフォーマンスまで考慮した家庭料理の作り方を紹介しています。こうした情報は、特に料理初心者にとって貴重な入門書となっているのです。

料理漫画の楽しみ方

料理漫画は様々な楽しみ方ができるのも特徴です。単にストーリーを楽しむだけでなく、実生活に取り入れることで体験の幅が広がります。

- ビジュアルで楽しむ: 美しく描かれた料理の絵に、思わず唾を飲むほどの「飯テロ」体験

- 知識として楽しむ: 様々な料理や食材について学び、食文化への理解を深める

- 実践して楽しむ: 作品内のレシピを実際に試し、漫画の世界観を自宅で再現する

- 共感して楽しむ: 登場人物たちの食事を通じた人間関係や成長に感情移入する

- 発見の喜び: 知らなかった料理や食べ方との出会い

料理漫画は「読むだけ」で終わらず、キッチンに立つきっかけを与えてくれたり、外食先での選択肢を広げてくれたりと、読者の生活に直接的な影響をもたらします。それが、このジャンルが長年にわたって愛され続ける理由の一つなのです。

2025年は、デジタル技術の進化により、漫画内のレシピをスマートフォンで直接保存したり、ARを活用して調理プロセスをリアルタイムでガイドしてくれるサービスも登場しています。料理漫画の楽しみ方は、今後もさらに広がっていくことでしょう。

料理漫画おすすめランキングTOP10!不動の人気作品

様々な料理漫画がある中で、長年にわたって愛され続ける不動の人気作品をランキング形式でご紹介します。ストーリー性、料理の描写、実用性など、総合的に評価して選出しました。2025年現在でも色褪せない魅力を持つ10作品をぜひチェックしてみてください。

『きのう何食べた?』

『きのう何食べた?』は、よしながふみが手がける大人気料理漫画です。40代の弁護士・筧史朗と美容師の矢吹賢二という同性カップルの日常生活と食卓を描いた作品で、2007年から「モーニング」で連載がスタートし、現在も続いています。

物語の中心となるのは、几帳面でストイックな史朗が日々作る家庭料理とそれを囲む二人の時間です。史朗の料理へのこだわりと賢二の純粋な美味しさへの感動が、読者の胃袋と心を同時に満たしてくれます。

本作の最大の特徴は、レシピの再現性の高さです。節約志向の史朗が作る料理は、特別な食材や道具を使わない家庭料理ばかり。材料の値段まで記載されている点は、コスト意識の高い現代読者にとって非常に実用的です。2025年の物価高騰時代においても、このコスパ重視の姿勢は多くの支持を集めています。

ドラマ化・映画化もされ、西島秀俊・内野聖陽のダブル主演で話題となりました。料理だけでなく、同性カップルの日常や家族との関係性など、現代社会を映し出す人間ドラマとしても高い評価を受けています。

『孤独のグルメ』

『孤独のグルメ』は、原作:久住昌之、作画:谷口ジローによる、食べ歩きグルメ漫画の金字塔です。主人公の輸入雑貨商・井之頭五郎が、仕事の合間に立ち寄った飲食店で一人黙々と食事をするという、シンプルながらも中毒性のある物語展開が魅力です。

本作は「メシテロ」と呼ばれる食欲をそそる描写の先駆けとなった作品で、井之頭さんの食べる姿と食事中の内なる独白が絶妙なバランスで描かれています。仕事や日常のストレスから解放される「食事の時間」の尊さを教えてくれる、大人のための癒し系グルメ漫画です。

2012年からはドラマ化され、松重豊演じる井之頭五郎が実在の飲食店を訪れる姿が人気を博し、「ドラマを見た後に食べたくなる」という現象を引き起こしました。漫画とドラマの両方を楽しむファンも多く、「孤独のグルメ現象」とも呼ばれる社会現象を起こした作品です。

2025年現在も続く「おひとりさま」文化の先駆けともいえる本作は、一人で食事することの豊かさと自由を教えてくれる、現代人必読の一冊です。

『美味しんぼ』

『美味しんぼ』は、原作:雁屋哲、作画:花咲アキラによる、1983年から2019年まで36年間にわたって連載された料理漫画の大ベテランです。全112巻という膨大な物語の中で、「究極のメニュー」を求める新聞社の美食担当記者・山岡士郎と栗田ゆう子の活躍が描かれています。

本作の最大の特徴は、料理や食材に関する膨大な知識と考察の深さです。日本各地の郷土料理や伝統食、食材の生産過程までを徹底的に取材し、時に社会問題にも切り込む姿勢は、単なるエンターテイメントを超えた文化的価値を持っています。

山岡と栗田コンビによる「美味しんぼ訪問」は店の命運を左右するほどの影響力を持ち、実際に作中で紹介された飲食店が注目を集める「美味しんぼ効果」も生まれました。また、山岡と父・海原雄山との確執も物語の重要な軸となっており、親子関係のドラマとしても深い味わいがあります。

時に過激な食に対する主張で物議を醸すこともありましたが、日本の食文化を見つめ直す契機となった点は間違いなく、2025年の現在も「食」を考える上での重要な文化的遺産となっています。

『食戟のソーマ』

『食戟のソーマ』は、原作:附田祐斗、作画:佐伯俊、料理監修:森崎友紀による、料理バトル漫画の代表作です。下町の定食屋で腕を磨いてきた主人公・幸平創真が、超エリート料理学校「遠月茶寮料理學園」で成長していく姿を描いた青春ストーリーです。

本作の最大の特徴は、料理の美味しさを表現する「脱衣フードリアクション」とも呼ばれる大胆な表現方法です。料理を食べた人物が美味しさのあまり服が弾け飛ぶという過激な描写は、「食」の快楽を視覚的に表現する新たな手法として注目されました。

また、創造性あふれる料理の数々も見どころです。和洋中の枠を超えた斬新な発想の料理が次々と登場し、実際に再現可能なレシピも巻末に掲載されているため、料理好きの読者からも支持を集めました。

2015年からはアニメ化もされ、若い世代の料理への関心を高めるきっかけとなりました。「料理×バトル×青春」という組み合わせで、従来の料理漫画のイメージを一新した革新的な作品として、2025年の現在も多くのファンに愛されています。

『クッキングパパ』

『クッキングパパ』は、うえやまとちによる1985年から現在も連載中の長寿料理漫画です。主人公の荒岩一味は、会社員でありながら家庭では腕利きの料理人として活躍する「料理上手な父親」の先駆け的存在です。

本作の最大の魅力は、温かい家庭の雰囲気と幅広いレシピの紹介にあります。一家の食卓を中心に展開するストーリーは、家族の絆や成長を丁寧に描き出し、読者に心地よい安心感を与えてくれます。

また、日本料理から世界各国の料理まで、幅広いジャンルのレシピが登場する点も特徴的です。連載40年近くの歴史の中で紹介された料理は1000種類以上にのぼり、日本の食文化の変遷を辿るアーカイブとしての価値も持っています。

2025年現在も連載が続く本作は、時代とともに変化する家族の形や食生活を映し出す鏡として、多くの世代に支持され続けています。シリーズ累計発行部数5000万部を超える国民的料理漫画といえるでしょう。

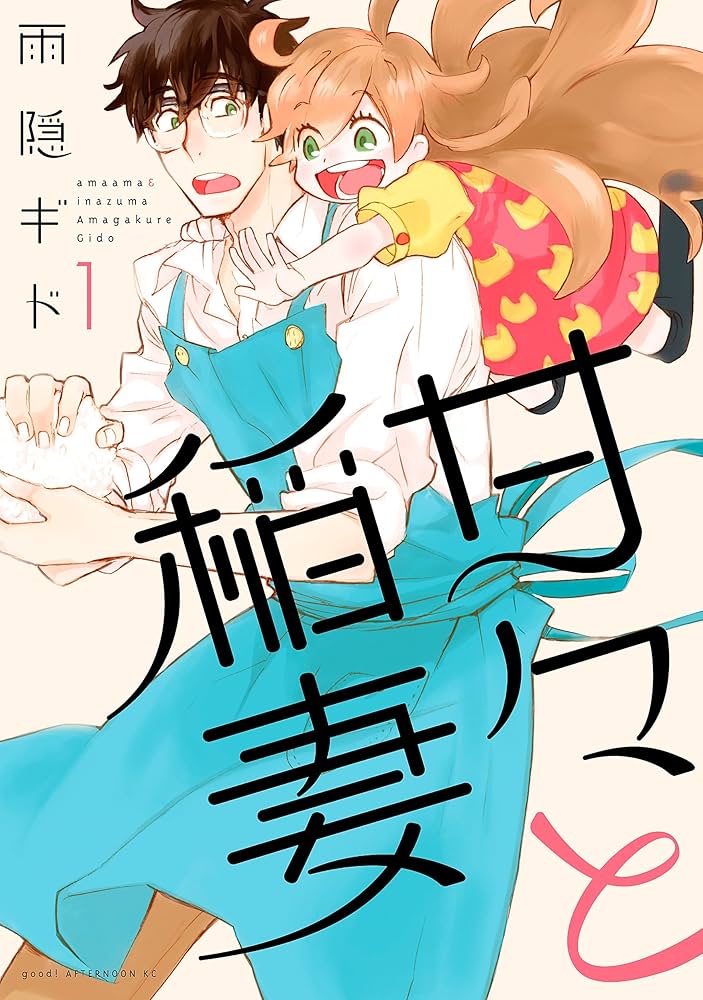

『甘々と稲妻』

『甘々と稲妻』は、雨隠ギドによる心温まる料理×子育て漫画です。妻を亡くし、一人で娘・つむぎを育てることになった高校教師の犬塚公平が、料理を学びながら親子の絆を深めていく姿を描いています。

本作の最大の魅力は、主人公の犬塚先生と娘つむぎ、そして料理上手な女子高生・飯田小鳥との心温まる交流です。料理初心者の犬塚先生が少しずつ成長していく姿は、「料理はセンスではなく努力」という勇気づけられるメッセージを伝えています。

特に娘のつむぎが美味しいものを食べた時の「うまうま!」という表情は、読者の心を掴んで離しません。子どもに美味しいものを食べさせたいという親心と、大切な人のために料理を作る喜びが溢れる作品です。

2016年にはアニメ化もされ、つむぎの可愛らしさに心を奪われるファンが続出しました。シングルファーザーを主人公にしたことで、現代の多様な家族の形を自然に描いた先進的な作品としても評価されています。

『ダンジョン飯』

『ダンジョン飯』は、九井諒子によるファンタジー×料理の異色作です。ダンジョン内で金と食料を失ったパーティが、モンスターを捕まえて調理して食べながら冒険を続けるという斬新な設定が特徴です。

本作の魅力は、ファンタジー世界の生物をリアルな料理として解釈する独創性にあります。「赤い宝石のような目を持つ魔物」が「アイの刺身」のように調理されるなど、想像力豊かな料理の数々は読者の好奇心を刺激します。

また、「どうやってモンスターを美味しく調理するか」という料理技術論と、「ダンジョンの生態系」という世界設定が緻密に結びついた重層的なストーリー展開も見どころです。

2023年にアニメ化され、2025年のアニメ第二期も決定しており、ファンタジー好きと料理好きの両方から熱い支持を集める異色のヒット作となっています。

『ミスター味っ子』

『ミスター味っ子』は、寺沢大介による少年料理漫画の先駆的存在です。主人公の味吉陽一が料理の腕を競い合いながら成長していく姿を描いた本作は、「料理バトル」という新しいジャンルを確立しました。

本作の魅力は、少年漫画らしい熱い展開と、料理に対する情熱にあります。「料理の鉄人」のような料理対決番組が登場する以前から、料理を真剣勝負の題材として描いた先見性は特筆に値します。

また、一見シンプルな料理に隠された奥深さや工夫が丁寧に描かれており、「普通の料理の美味しさ」を再発見させてくれる点も魅力です。ミートソース・スパゲティやハンバーグといった身近なメニューが、ちょっとした工夫で劇的に美味しくなる様子は、料理初心者にも大きな励みになります。

1980年代後半に連載された本作ですが、2020年代に入ってから再評価の動きが高まり、2025年現在ではクラシック料理漫画として不動の地位を確立しています。

『深夜食堂』

『深夜食堂』は、安倍夜郎による大人のための優しい料理漫画です。東京の路地裏にある、夜0時から朝7時まで営業する小さな食堂「めしや」を舞台に、そこに集う人々の人生模様が一話完結形式で描かれています。

本作の最大の魅力は、料理を通じて垣間見える人間ドラマの豊かさです。店主(マスター)がほとんど喋らず、客の注文に応じて何でも作るというシンプルなスタイルの中に、人生の機微や人との繋がりが静かに描き出されます。

登場する料理は、目玉焼きのせごはん、煮込みおでん、ニラ玉など、特別なものではなく「食堂のごはん」ばかり。しかし、それぞれの客の記憶や人生と結びついた「特別な一品」として描かれることで、日常食の持つ力強さが伝わってきます。

ドラマ化、映画化、海外リメイクと幅広いメディア展開もされ、日本の食文化を世界に発信する役割も果たしました。2025年の現在も続く連載は、変わりゆく東京の夜の風景を映す鏡としても貴重な作品です。

『ワカコ酒』

『ワカコ酒』は、新久千映による”おひとりさま酒”をテーマにした料理漫画です。「酒飲みの舌を持って生まれてきた」26歳OLの村崎ワカコが、仕事帰りに一人で居酒屋を巡り、美味しいお酒と料理を堪能する姿を描いています。

本作の最大の特徴は、ワカコのお酒を飲んだ時の「ぷしゅ~」という表現と、料理とお酒のペアリングの的確さです。ビールに合う唐揚げ、日本酒に合う煮物など、「この組み合わせが美味しい」という情報が満載で、酒好きの読者にとっては実用的なガイドにもなっています。

また、ワカコの仕事や人間関係のエピソードも程よく織り交ぜられており、「一人で飲む時間」を大切にする現代女性の生き方を肯定的に描いている点も魅力です。「孤独のグルメ」の女性版とも言える本作は、女性の「おひとりさま文化」を後押しする役割も果たしました。

ドラマ化、アニメ化もされ、2025年現在も続く連載は、ストレス社会で生きる現代人に「自分を労わるための時間」の大切さを教えてくれます。

プロの料理人が主役の料理漫画おすすめ5選

プロの料理人が主役の料理漫画は、一般家庭では見られない本格的な調理技術や専門知識、料理人ならではの苦労や情熱を知ることができる魅力があります。ここでは、料理のプロフェッショナルが主人公の作品の中から、特におすすめの5作品をご紹介します。

『Artiste』

『Artiste』は、さもえど太郎による、パリのレストランを舞台にした青春グルメ漫画です。フランスの三ツ星レストラン「エクレール」で皿洗いとして働いていた内気な青年・ジルベールと、彼の才能を見出す新人皿洗い・マルコとの出会いから始まる物語です。

この作品の最大の魅力は、フランス料理の世界の厳しさと美しさを同時に描き出している点にあります。一流レストランの舞台裏で働くスタッフたちの緊張感、ヒエラルキー、そして料理への情熱が生き生きと描かれています。

ジルベールは実は「絶対味覚」という特殊な才能を持っており、一度味わった料理の味を完璧に再現できるという設定も物語に深みを与えています。しかし、才能だけでなく努力が報われる世界観は、読者に勇気を与えてくれるでしょう。

パリという芸術の街を舞台に、料理だけでなく芸術としての「美」を追求する姿勢が随所に見られるのも特徴です。2025年現在も続く本作は、料理漫画の中でも特に芸術性の高い一作として評価されています。

『信長のシェフ』

『信長のシェフ』は、原作:西村ミツル、作画:梶川卓郎による、歴史×料理のクロスオーバー作品です。現代の一流フレンチシェフ・ケンが戦国時代にタイムスリップし、織田信長の専属料理人として活躍するという斬新な設定が魅力です。

本作の最大の見どころは、現代の調理技術と戦国時代の食材や調理環境との融合にあります。電気やガスのない時代に、いかにして現代のフレンチを再現するか。その試行錯誤の過程は、料理の本質とは何かを考えさせられる内容になっています。

また、信長をはじめとする戦国武将たちが、初めて口にする西洋料理に驚き、感動する姿は非常に新鮮で、「食」を通じた文化交流の可能性を感じさせます。歴史上の出来事と料理が絡み合うストーリー展開も見どころの一つです。

2013年にはドラマ化もされ、2025年現在でも続く人気シリーズとなっています。歴史好きと料理好き、両方を満足させる奥深い作品として、幅広い読者層から支持を集めています。

『将太の寿司』

『将太の寿司』は、寺沢大介による、寿司職人を目指す少年の成長物語です。主人公の関口将太が、父の背中を追いかけながら一流の寿司職人を目指して修行を重ねる姿を描いた本格寿司漫画です。

本作の最大の魅力は、「寿司」という日本の伝統料理に真正面から向き合い、その奥深さや職人技を丁寧に描いている点にあります。寿司ネタの選び方、シャリの握り方、包丁さばきなど、プロの技が細部まで描かれており、寿司ファンにはたまらない内容です。

また、将太が様々なライバルと「寿司対決」を繰り広げるバトル要素も見どころの一つ。「最高の寿司」を目指す職人たちの情熱と競争が、読者を引き込みます。特に「江戸前寿司」と「関西寿司」の違いなど、地域による食文化の多様性にも触れている点は教養としても価値があります。

1992年から1997年まで週刊少年マガジンで連載された本作は、アニメ化やドラマ化もされ、2025年に入ってからはリバイバルブームも起きています。寿司文化が世界に広がる現代において、再評価されている作品です。

『中華一番!』

『中華一番!』は、小川悦司による、清末期の中国を舞台にした料理バトル漫画です。主人公のマオは、かつて中国料理界の「四聖」と呼ばれた伝説の料理人の息子。母の背中を追いかけ、最高の料理人「特級厨師」を目指して修行の旅を続けます。

本作の最大の特徴は、中華料理の奥深さを冒険活劇の形で描いている点です。「四川料理」「広東料理」「北京料理」「上海料理」という中国四大料理を中心に、各地方の食文化や調理法が詳細に描かれています。

特に「包丁法」「火加減」「食材選び」の三要素を組み合わせた「超絶技巧」は見どころの一つ。料理の技術を「武術」のように表現することで、中華料理の迫力と美しさを視覚的に伝えています。

また、マオと仲間たちが中国各地を巡る冒険の旅を通して、食材の産地や地方ごとの食文化の違いなども学べる作品です。1995年から1999年まで連載され、アニメ化もされた本作は、中華料理の魅力を広める大きな役割を果たしました。2025年には新装版も発売され、再び注目を集めています。

『味いちもんめ』

『味いちもんめ』は、原作:あべ善太、作画:倉田よしみによる、老舗料亭を舞台にした料理漫画です。主人公の伊橋大吾が一年生板前として「藤村」という料亭で修業を積みながら成長していく姿を描いています。

本作の最大の魅力は、日本料理の「板前の世界」を細部まで丁寧に描いている点にあります。料亭という閉じられた空間での徒弟制度、厳しい上下関係、そして一品一品に込められた日本料理の精神性が深く掘り下げられています。

大吾が様々な失敗を重ねながらも、真摯に料理と向き合い成長していく姿勢は、読者に「職人の道」の厳しさと喜びを伝えます。また、料亭に訪れる客人たちとの交流を通して、「食」が人々の人生にどのように寄り添うかという物語も心に響きます。

単なる調理技術だけでなく、「日本料理の心」や「もてなしの精神」までも表現した本作は、1985年から2019年まで長期連載され、ドラマ化もされた名作です。2019年からは新シリーズ『味いちもんめ にっぽん食紀行』も始まり、日本各地の郷土料理を紹介しています。料理人の世界に興味のある方には、まず手に取ってほしい一冊です。

家庭で実践できる!日常料理がテーマの料理漫画おすすめ5選

プロの料理人の世界も魅力的ですが、実際に自宅で真似できる料理が登場する作品は、読者にとって特に親しみやすいものです。ここでは、家庭で実践しやすい日常料理を楽しく紹介している漫画作品を5つピックアップしました。どの作品も、明日から挑戦したくなるようなレシピや料理のヒントが満載です。

『ごはんのおとも』

『ごはんのおとも』は、たなによる温かみのあるオムニバス料理漫画です。日々の暮らしの中で、ごはんと一緒に食べると美味しいおかずや、思い出に残る料理をテーマにした短編集で、様々な世代の登場人物たちの物語が描かれています。

本作の最大の魅力は、まさに「日常」に焦点を当てたストーリーと、どの家庭でも作れそうな親しみやすいレシピにあります。鮭の塩焼き、卵焼き、ひじきの煮物など、特別な食材や調味料を使わない、シンプルながらも心のこもった料理が多数登場します。

また、全ページカラーという贅沢な装丁で、食材や料理の色合いまでリアルに表現されている点も特徴的です。食欲をそそる美しいビジュアルは、読んでいるだけでお腹が鳴ってくるほど。各話の最後には、実際に作れるレシピも紹介されており、実用性も高い一冊です。

料理を通して描かれる家族の絆や思い出、人と人との繋がりの温かさが伝わってくる本作は、忙しい日常の中で「食」の大切さを再認識させてくれる作品といえるでしょう。

『ホクサイと飯さえあれば』

『ホクサイと飯さえあれば』は、鈴木小波による、一人暮らしの大学生・山田文子(通称:ブン)が、ぬいぐるみの北斎と二人で日々の食事を楽しむ様子を描いた作品です。

本作の最大の特徴は、「料理を作る過程」にフォーカスしている点です。通常の料理漫画では「食べる」シーンが中心となりますが、この作品では主人公が食材を選び、下ごしらえをし、調理するまでの一連の流れが丁寧に描かれています。

登場する料理は、そうめん、オムライス、カレーライスなど、初心者でも挑戦しやすいものばかり。しかし、ちょっとした工夫やアレンジで「特別な一品」に変わる様子が描かれており、料理初心者にとってのハードルを下げつつも、「作る楽しさ」を伝えてくれます。

また、一人暮らしならではの喜びや悩み、食材の買い方や保存方法など、実生活に役立つ情報も盛り込まれています。2016年にはドラマ化もされ、一人暮らしを始めたばかりの若者たちに「自炊の楽しさ」を伝える役割も果たしました。自分のために料理を作る喜びを感じられる、心温まる作品です。

『めしにしましょう』

『めしにしましょう』は、小林銅蟲による、漫画アシスタントたちの食生活を描いたコミックエッセイです。有名漫画家「イスタ先生」のアシスタントたちが、締め切りに追われる忙しい生活の中で、どうにかして美味しいものを食べようとする姿が描かれています。

本作の最大の魅力は、「極限状態での食」という独特のテーマ設定です。漫画の締め切りに追われ、睡眠時間も十分に取れない状況で、アシスタントたちは「短時間で」「手間をかけず」「それでいて満足感のある」料理を求めます。

登場する料理は実に多彩で、風呂場を使った低温調理のローストビーフ、電子レンジで作る焼き芋、超分厚いカツ丼など、型破りながらも実用的なレシピが満載。限られた環境や時間の中でも、工夫次第で美味しいものが食べられるというメッセージは、忙しい現代人に希望を与えてくれます。

また、漫画制作の裏側や、作業に追われるアシスタントたちの生態も面白おかしく描かれており、漫画ファンにとっても興味深い内容になっています。2025年現在でも、「忙しくて料理する時間がない」という現代人の食生活に、創意工夫のヒントを与えてくれる作品です。

『作りたい女と食べたい女』

『作りたい女と食べたい女』は、ゆざきさかおみによる百合要素も含んだ料理漫画です。料理好きだけど小食の御園千束と、大食いだけど料理は苦手な春日井葉月。この正反対の二人が「作る」と「食べる」を分担することで、お互いの欲求を満たしていく様子が描かれています。

本作の最大の魅力は、「作りたい」と「食べたい」という二つの欲求が見事にマッチした関係性にあります。料理を作りたくても、一人暮らしだと作りすぎてしまう…そんな悩みを抱える人と、美味しいものを食べたいけれど自分では作れない人が出会うことで、お互いの不満が解消されていく様子が心地よいストーリーで描かれています。

登場する料理は、ハンバーグ、肉じゃが、カレーなど家庭的なものから、ローストビーフ、手作りパスタなど少し凝ったものまで幅広く、どれも再現性の高いレシピばかり。ほとんどの料理にレシピも添えられており、「大量に作りたい人」にとっては参考になるでしょう。

二人の関係性が徐々に深まっていく恋愛要素と、美味しそうな料理描写が絶妙にマッチした本作は、2021年にはドラマ化もされ、「作る喜び」と「食べる喜び」の両方を満たしてくれる作品として人気を集めています。

『舞妓さんちのまかないさん』

『舞妓さんちのまかないさん』は、小山愛子による、京都の舞妓さんが住む「おかあさん」に住み込みで料理を作る16歳の少女・キヨを主人公とした作品です。

本作の最大の魅力は、花街という特別な世界の中で、「まかない」という日常的な食事が持つ力を描いている点にあります。華やかな舞妓さんたちの裏側で、キヨが心を込めて作る家庭料理は、彼女たちの日々の活力源となっています。

登場する料理は、肉じゃが、おでん、炊き込みご飯など、特別なものではなく家庭的な和食が中心。しかし、「おばんざい」と呼ばれる京都の家庭料理の知恵や、季節の食材を生かした調理法など、京都ならではの食文化も学べる内容となっています。

また、青森から京都へと環境が変わったキヨが、料理を通じて成長していく姿や、舞妓さんたちとの交流も見どころの一つ。2017年にはアニメ化、2021年にはドラマ化もされた本作は、「食で人をつなぐ」ことの素晴らしさを教えてくれる、ほっこりとした作品です。

2025年現在も連載が続いており、シリーズ累計発行部数は1000万部を突破。京都を訪れる観光客の中には、本作をきっかけに京都の食文化に興味を持った人も多いといわれています。

異世界グルメ!ファンタジー系料理漫画おすすめ5選

近年人気急上昇中の「異世界グルメ」ジャンル。ファンタジー世界を舞台に、現実世界の料理と異世界の食文化が融合する作品は、想像力をかき立てる新しい食の楽しみ方を提供してくれます。ここでは、特におすすめのファンタジー系料理漫画を5作品ご紹介します。

『異世界食堂』

『異世界食堂』は、原作:犬塚惇平、漫画:九月タカアキによる、現実世界と異世界をつなぐ不思議な食堂「洋食のねこや」を舞台とした物語です。扉の先に、ファンタジー世界の様々な種族が客として訪れる様子が描かれています。

本作の最大の魅力は、「日本の普通の食堂メニュー」と「異世界の住人たちの反応」のギャップにあります。私たちにとっては当たり前のカレーライス、オムライス、ハンバーグなどの洋食メニューが、異世界では驚きと感動を与える「異世界グルメ」となるのです。

また、異世界の各地域や種族ごとの食文化の違いも丁寧に描かれており、ファンタジー世界の奥深さを感じることができます。エルフ、ドワーフ、リザードマンなど、様々な種族の客が「ねこや」を訪れ、それぞれの視点から料理の味わいを表現する様子は、食文化の多様性を考えさせられる内容です。

2017年にはアニメ化され、2023年には第2期も放送。2025年現在も人気のシリーズとして、「異世界グルメ」ジャンルの先駆け的存在となっています。食を通じた異文化交流の素晴らしさを感じられる、心温まる作品です。

『とんでもスキルで異世界放浪メシ』

『とんでもスキルで異世界放浪メシ』は、原作:江口連、作画:赤岸Kによる、現代日本から異世界に召喚された青年・向田剛志が、ネットスーパーから食材を取り寄せられる特殊能力を使って料理を楽しむ物語です。

本作の最大の特徴は、「現代の食材」と「異世界の料理環境」が融合した独特の世界観にあります。スマートフォンを通じてネットスーパーから食材を購入できるという設定により、異世界でありながら日本の食材や調味料を使った料理が楽しめるというユニークな展開が魅力です。

登場する料理は、カレーライス、焼き鳥、天ぷらなど日本の家庭料理や大衆食が中心。これらを異世界で再現する過程で、現地の食材と組み合わせたりアレンジしたりする工夫も見どころです。特に「フェンリル」と呼ばれる魔獣が焼き肉に目覚め、主人公のペットとなるエピソードは印象的です。

また、異世界を旅する冒険要素と料理要素がバランスよく織り交ぜられており、ファンタジー作品としても楽しめる内容になっています。2019年にはアニメ化され、2024年には第2期も放送。「異世界転生」と「グルメ」の両方のファンに支持される人気作です。

『異世界居酒屋「のぶ」』

『異世界居酒屋「のぶ」』は、原作:蝉川夏哉、作画:ヴァージニア二等兵による、現実世界の居酒屋と異世界をつなぐ不思議な扉を持つ店「のぶ」を舞台とした物語です。

本作の最大の魅力は、「居酒屋文化」という日本独自の食文化を異世界の人々に伝える様子が描かれている点にあります。生ビール、焼き鳥、おでん、冷奴など、日本人にとってはお馴染みの居酒屋メニューが、異世界の住人たちにとっては驚きと感動の連続となります。

特に「アイテーリア」という中世ヨーロッパ風の異世界の食文化と日本の居酒屋文化の対比が興味深く、食を通じた文化交流の面白さを体感できます。騎士や貴族、兵士など様々な立場の人々が「のぶ」に集い、料理を楽しむ中で垣間見える人間ドラマも見どころの一つです。

また、店主の矢澤信之とその娘のしのぶが、異世界の客人たちをあたたかく迎える「おもてなし」の精神も心に響きます。2018年にはアニメ化され、2023年には実写ドラマも制作。2025年現在も続くシリーズは「異世界グルメ」ジャンルの代表作として不動の人気を誇っています。

『異世界おもてなしご飯』

『異世界おもてなしご飯』は、原作:忍丸、漫画:目玉焼きによる、家ごと異世界に召喚された姉妹が、日本の家庭料理で異世界の人々をもてなす物語です。

本作の特徴は、「聖女」として召喚された妹・ひよりの姉・茜が、特殊能力はないものの料理の腕前だけで異世界で活躍するという設定にあります。「料理」という万国共通の言語で、異世界の人々と心を通わせていく様子が温かみのある筆致で描かれています。

登場する料理は、カレーライス、ハンバーグ、肉じゃがなど日本の家庭料理が中心。異世界の食材を活用しつつも、醤油や味噌などの調味料は日本から持ってきたものを使うというリアリティのある設定も魅力です。各巻には詳細なレシピも掲載されており、実用性も兼ね備えています。

また、料理を通じて異世界の様々な問題を解決していくストーリー展開も見どころの一つ。食事を共にすることで生まれる「おもてなし」の精神が、異世界でも普遍的な価値を持つことを教えてくれる作品です。2018年から連載が始まり、2022年に完結した本作は、「異世界×家庭料理」というテーマの良質な入門編として、初心者にもおすすめです。

『異世界居酒屋「げん」』

『異世界居酒屋「げん」』は、原作:蝉川夏哉、作画:新久千映による、人気作『異世界居酒屋「のぶ」』のスピンオフ作品です。「のぶ」とは別の場所に出現した居酒屋「げん」を舞台に、新たな物語が展開されます。

本作の魅力は、「のぶ」の世界観を踏襲しつつも、舞台を「東王国」という新たな異世界に移し、和食とは違う「家庭的な居酒屋料理」が中心となっている点です。焼きそば、お好み焼き、たこ焼きなど、日本の大衆食が異世界でどのように受け入れられるかが描かれています。

特に店主の源太郎とその従業員たちの人間関係や、「げん」を訪れる客たちとの交流が物語の軸となっており、「食」を通じた人と人との繋がりがテーマとなっています。「のぶ」とは一味違った雰囲気で、より親しみやすい大衆的な居酒屋文化が全面に出ているのも特徴です。

2019年から連載が始まり、2025年現在も続く本作は、「異世界グルメ」ファンの間で「のぶ」と並んで愛される作品となっています。前作を読んでいなくても楽しめる内容になっていますが、両方読むことでより世界観を楽しめるでしょう。

プロが選ぶ!マンガ家・料理研究家おすすめの料理漫画5選

読者だけでなく、プロの目から見ても評価が高い料理漫画があります。ここでは、マンガ家や料理研究家が推薦する、料理の描写やレシピの正確さ、ストーリー性などが高く評価されている作品を5つご紹介します。専門家が認める作品は、料理の奥深さを知る上でも貴重な資料となるでしょう。

『ゴールデンカムイ』

『ゴールデンカムイ』は、野田サトルによる、明治時代の北海道を舞台にした冒険活劇です。一見すると料理漫画ではないように思えますが、アイヌ民族の食文化や北海道の自然の恵みを活かした「サバイバル料理」の描写が非常に精緻で、多くの料理研究家から高い評価を受けています。

本作の料理シーンの最大の特徴は、「獲物を狩る」ところから「調理して食べる」までの一連の流れが、生々しくもリアルに描かれている点です。ヒグマ、エゾシカ、サケなど北海道の野生動物を捕獲し、解体し、アイヌの伝統的な調理法で料理する過程は、現代人が忘れがちな「食の本質」を思い出させてくれます。

特に、アイヌ民族の伝統料理「オハウ(汁物)」や「ラタシケプ(混ぜご飯)」などの再現性の高さは、アイヌ文化研究者からも高く評価されています。また、キャラクターたちの食事シーンでの表情(通称「顔芸」)も魅力の一つで、食の喜びが独特の方法で表現されています。

2018年から2022年までアニメ化され、「料理描写」の面でも高い評価を受けた本作は、「食の歴史」や「サバイバル料理」に興味のある方にとって、貴重な知識の宝庫となっています。

『山と食欲と私』

『山と食欲と私』は、信濃川日出雄による、女性の単独登山者・日々野鮎美が山で作る「山ごはん」をテーマにした漫画です。登山雑誌の編集者や山岳料理研究家から高い評価を受け、アウトドア料理の指南書としても活用されています。

本作の最大の特徴は、「限られた装備と食材」で作る山ごはんの創意工夫にあります。携帯用コンロ、アルミ鍋、小さなまな板など、必要最小限の道具で作る温かい食事の描写は、実用性と美味しさを両立させた秀逸なレシピの宝庫です。

特に「山での調理の制約」をポジティブに捉え、その中でいかに美味しいものを作るかという工夫が随所に見られます。例えば、カップラーメンにプラスする具材の選び方、限られた水で効率よく調理する方法、高度による沸点の変化を考慮した調理法など、山独特の条件を考慮したレシピは非常に参考になります。

また、山頂や山小屋で食べる食事の美味しさや、登山中に感じる空腹感と満足感の描写も生き生きとしており、読者に「山で食べる喜び」を疑似体験させてくれる作品です。プロの登山家やアウトドア料理研究家からも「山での食事の本質を捉えている」と高く評価されています。

『たべるダケ』

『たべるダケ』は、高田サンコによる、謎めいた女性が様々な人と食事をするだけという独特の設定の料理漫画です。元栄養士である作者の経験を活かした栄養学的に正確な食事描写が、料理研究家や栄養士から高い評価を受けています。

本作の最大の特徴は、「食べる」ことだけに焦点を当てた純粋さにあります。主人公の名前も年齢も職業も不明。ただ「食べる」ことだけを目的に様々な人と関わり、食事をする姿が描かれます。この「余計な情報を削ぎ落とした」アプローチが、逆に「食」の本質を浮き彫りにしています。

特に、主人公が食べるものは特別なグルメではなく、おにぎり、カレー、天ぷらなど日常的な食事ばかり。しかし、その「普通の食事」を心から楽しみ、小さな幸せを感じる主人公の姿勢は、現代の複雑な食事情の中で「食の原点」を思い出させてくれます。

また、栄養士でもある作者が描く食事は栄養バランスが考慮されており、「美味しく、かつ健康的な食事」のモデルケースとして料理研究家からも推奨されています。2016年にはドラマ化もされ、「心の栄養となる食事」の大切さを教えてくれる作品として評価されています。

『サチのお寺ごはん』

『サチのお寺ごはん』は、かねもりあやみ作画、久住昌之原案協力、青江覚峰監修による、精進料理をテーマにした料理漫画です。実際の僧侶である青江覚峰氏の監修により、精進料理の哲学や技法が正確に描かれている点が、料理研究家や食文化研究者から高く評価されています。

本作の最大の魅力は、「精進料理」という一般的には馴染みの薄い食文化を、親しみやすく、かつ正確に紹介している点にあります。肉や魚を使わない精進料理は「質素で味気ない」というイメージがありますが、本作ではその奥深さや豊かな味わいが魅力的に描かれています。

特に、大根や里芋、ごぼうなどの野菜の旨みを最大限に引き出す調理法や、「出汁」の取り方など、精進料理の基本テクニックが丁寧に紹介されており、実用的なレシピ集としても価値があります。また、主人公・臼井幸の心の変化と料理の関係性も見どころの一つで、「食」が持つ癒しの力も伝わってきます。

2019年にはドラマ化もされ、現代の食生活に「精進」の考え方を取り入れる動きにも影響を与えた本作は、ベジタリアン料理や持続可能な食文化に関心のある方にもおすすめの一冊です。

『花のズボラ飯』

『花のズボラ飯』は、原作:久住昌之、作画:水沢悦子による、単身赴任中の夫の留守を守る主婦・駒沢花が「手抜き料理」を楽しむ日常を描いた漫画です。「孤独のグルメ」の原作者である久住昌之の監修により、「簡単なのに美味しい」というコンセプトが見事に表現されている点が、料理研究家やフードコーディネーターから高い評価を受けています。

本作の最大の特徴は、「手抜き(ズボラ)」をネガティブに捉えるのではなく、むしろ「賢い食事法」として積極的に提案している点にあります。忙しい現代人にとって、毎日凝った料理を作ることは現実的ではありません。そんな中、最小限の努力で最大限の満足感を得る「ズボラ飯」の哲学は、多くの共感を呼んでいます。

登場する料理は、冷凍食品のアレンジ、電子レンジだけで作れる一品、残り物のリメイクなど、誰でも実践できる簡単なものばかり。しかし、ちょっとしたコツや工夫が加えられており、「手抜き」なのに「美味しい」という矛盾した魅力があります。

特にプロの料理研究家からは「無理なく続けられる食生活の提案として優れている」と評価されており、2017年にはドラマ化も実現。「完璧な料理」への呪縛から解放され、「自分なりの食事スタイル」を楽しむヒントを与えてくれる作品です。

世代別!年齢層に合わせた料理漫画おすすめ5選

料理漫画は年齢を問わず楽しめるジャンルですが、読者の年代によって特に共感できる作品は異なります。ここでは、各世代にぴったりの料理漫画を厳選してご紹介します。どの年齢層の方も、自分のライフステージに合った作品を見つけて、料理の楽しさを再発見してください。

『銀のスプーン』

『銀のスプーン』は、小沢真理による、母親の病気をきっかけに料理を始める高校生・早川律を主人公とした青春料理漫画です。10代から20代前半の若い読者に特におすすめの作品です。

本作の最大の魅力は、料理初心者である高校生が試行錯誤しながら成長していく過程が丁寧に描かれている点にあります。母のレシピノートを頼りに、弟と妹のために毎日の食事を作る律の姿は、「料理は難しい」と感じている若い読者にとって、勇気づけられる存在となるでしょう。

登場する料理は、ハンバーグ、カレー、肉じゃがなど、比較的簡単で家庭的なメニューが中心。調理の基本からステップバイステップで描かれており、実際に真似して作りやすい内容になっています。また、材料の切り方や火加減など、料理の基本技術も自然と学べる点も初心者にはありがたい特徴です。

高校生活や受験勉強といった10代特有の悩みと、料理を通じた家族や友人との絆というテーマが融合し、青春グラフティとしても読み応えのある作品です。2011年から2014年まで連載され、2014年にはドラマ化も実現。自立の一歩として料理を始めたい若い読者にぴったりの一冊です。

『パパと親父のウチご飯』

『パパと親父のウチご飯』は、豊田悠による、シングルファーザー同士がルームシェアをしながら子育てと料理に奮闘する姿を描いた作品です。30代から40代の子育て世代、特に父親に強くおすすめできる漫画です。

本作の最大の魅力は、「料理」と「子育て」という二つのテーマを見事に融合させている点にあります。離婚して息子を引き取った編集者・晴海昌弘と、元カノから突然子どもを託された整体師・千石哲。二人の父親が、それぞれの事情を抱えながらも、料理を通じて子どもたちとの絆を深めていく姿が温かく描かれています。

登場する料理は、子どもが喜ぶ定番メニューから、大人の舌も満足させる本格的な料理まで幅広く、「子どもと大人が一緒に楽しめる食卓」をテーマにしています。特に「時短テクニック」や「大量調理のコツ」など、忙しい子育て世代に役立つ情報が満載です。

また、現代の多様な家族の形を自然に描き出している点も特徴的。「父親の料理」というテーマを通して、性別役割の固定観念を超えた新しい家族像を提示しています。2014年から2020年まで連載され、仕事と家庭の両立に悩む30代、40代の読者に共感と勇気を与える作品です。

『新米姉妹のふたりごはん』

『新米姉妹のふたりごはん』は、柊ゆたかによる、両親の再婚によって突然姉妹になった女子高生二人が、料理を通して絆を深めていく物語です。10代後半から20代の若い女性読者に特におすすめの作品です。

本作の最大の魅力は、血の繋がりのない「新米姉妹」が、料理を通じて少しずつ距離を縮めていく過程が丁寧に描かれている点にあります。サチとあやりという個性の異なる二人が、最初は気まずい関係ながらも、共に食事を作り食べることで心を通わせていく様子は、多くの若い読者の共感を呼んでいます。

登場する料理は、和洋中の家庭料理からスイーツまで幅広く、高校生でも手軽に作れるものが中心です。レシピや作り方も詳しく紹介されており、料理初心者にも参考になるでしょう。特に「限られた予算内で栄養バランスのとれた食事を作る」というテーマは、これから一人暮らしを始める若者にとって実用的な内容です。

また、家族の形が多様化する現代において、「家族とは何か」を静かに問いかける作品でもあります。2015年から連載が始まり、2019年にはドラマ化も実現。環境の変化に適応しながら成長していく若者に寄り添う作品として、多くの支持を集めています。

『ごほうびごはん』

『ごほうびごはん』は、こもとも子による、週に一度の「ごほうびごはんの日」を楽しみに生きる新人OL・池田咲子の日常を描いた作品です。20代後半から30代の働く女性に特におすすめの漫画です。

本作の最大の魅力は、「頑張った自分へのご褒美」という食事の楽しみ方を提案している点にあります。地方から上京し、慣れない都会の生活や職場でのストレスを抱える咲子が、週に一度の「ごほうびごはん」を心の支えにしている姿は、多くの働く女性の共感を呼びます。

登場する「ごほうび」は、高級レストランでの外食から自宅で作る本格料理、コンビニスイーツまで多種多様。「自分へのご褒美」の形は人それぞれであり、その日の気分や予算に合わせて楽しめばいいというメッセージが込められています。特に「一人での食事を楽しむ方法」や「ストレス解消のための食事選び」など、働く女性に役立つヒントが満載です。

また、咲子が仕事や人間関係に悩みながらも少しずつ成長していく姿も見どころの一つ。2015年から2021年まで連載され、2017年にはドラマ化も実現。仕事と自分の時間のバランスに悩む20代後半から30代の女性にぴったりの作品です。

『忘却のサチコ』

『忘却のサチコ』は、阿部潤による、結婚式当日に婚約者に逃げられた主人公・佐々木幸子が「美味しいものを食べると嫌なことを忘れられる」という特性を活かして全国の美味しいものを食べ歩く物語です。30代後半から50代の大人の読者におすすめの作品です。

本作の最大の魅力は、人生の挫折を「食」の力で乗り越えていくという大人向けのテーマ設定にあります。完璧主義で几帳面な幸子が、美味しいものを食べている間だけ元婚約者のことを忘れられるという設定は、「食の持つ癒しの力」を象徴的に表現しています。

登場する料理は、全国各地の名物料理や郷土料理が中心で、その土地ならではの食文化や歴史にも触れられる内容になっています。特に「B級グルメ」や「知る人ぞ知る名店」など、マニアックな食の世界が描かれており、食通の大人読者も満足できるでしょう。

また、幸子が食を通じて心の傷を癒やしていく過程や、様々な人との出会いによって少しずつ前向きになっていく姿は、人生経験を積んだ大人の読者の心に響きます。2014年から2023年まで連載され、2018年にはドラマ化も実現。人生の転機を経験した大人の読者に、「食」という新たな楽しみの見つけ方を教えてくれる作品です。

料理漫画に関するよくある質問

料理漫画を読む際によく聞かれる疑問や気になるポイントについて、Q&A形式でお答えします。作品選びの参考にしてください。

料理漫画のレシピは実際に再現できますか?

結論から言えば、大半の料理漫画に登場するレシピは実際に再現可能です。ただし、作品によって再現性には差があります。

多くの人気料理漫画では、作者が実際に料理を作ってから描いていたり、料理研究家が監修していたりするケースが多いため、基本的な調理法や材料の組み合わせは正確です。特に『きのう何食べた?』や『ごほうびごはん』などは、実用的なレシピ本としても活用できるほど再現性が高いとされています。

一方で、『食戟のソーマ』のような料理バトル系作品では、演出効果のために多少誇張されたレシピも登場します。しかし、そのような作品でも単行本の巻末にはきちんと再現可能なレシピとして調整されたものが掲載されていることが多いです。

特に以下のような作品は再現性の高さで評価されています。

- 『きのう何食べた?』(よしながふみ)

- 『サチのお寺ごはん』(かねもりあやみ)

- 『山と食欲と私』(信濃川日出雄)

- 『ホクサイと飯さえあれば』(鈴木小波)

ただし、ファンタジー系料理漫画の場合は「ドラゴンの肉」など架空の食材を使ったレシピもありますので、その場合は代替食材での調理になります。例えば『ダンジョン飯』では、作中のモンスター肉を現実の肉で代用する方法なども提案されています。

料理漫画を読むだけで料理は上手くなりますか?

料理漫画を読むだけで即座に料理上手になるわけではありませんが、料理への興味や知識が深まり、上達するきっかけになることは間違いありません。

料理漫画の多くは、基本的な調理テクニックや食材の扱い方、火加減の調整など、料理の基礎知識をストーリーの中で自然と学べる内容になっています。また、調理の順序や段取りといった「料理の流れ」を視覚的に理解できることも大きなメリットです。

特に料理初心者にとっては、レシピ本だけでは分かりにくい「なぜその手順が必要なのか」「どのような状態を目指すのか」といった点が、漫画のキャラクターの説明やリアクションを通して理解しやすくなります。

実際に多くの読者が、料理漫画をきっかけに自炊を始めたり、新しい料理にチャレンジしたりしています。2023年の調査によれば、料理漫画の読者の約60%が「作品の影響で実際に料理にチャレンジした」と回答しています。

とはいえ、最終的には実際に手を動かして料理することが上達の近道です。料理漫画で得た知識やモチベーションを活かして、実践を重ねることが大切です。

料理漫画のアニメ化作品で人気なのはどれですか?

料理漫画のアニメ化作品の中でも、特に人気を集めているものをご紹介します。

- 『食戟のソーマ』

2015年から2020年までに5期にわたってアニメ化された本作は、料理学園の熱いバトルと華麗な料理シーンが魅力です。食べた人の「フードガスム」と呼ばれる大胆な反応シーンも話題となりました。 - 『異世界食堂』

2017年に第1期、2023年に第2期がアニメ化された異世界グルメ作品。穏やかな雰囲気とファンタジー世界の住人たちの反応が魅力で、「癒し系グルメアニメ」として高評価を得ています。 - 『甘々と稲妻』

2016年にアニメ化された本作は、父娘の心温まるストーリーと、つむぎの可愛らしい「うまうま」リアクションが特徴です。家族愛と食の喜びが融合した作品として、幅広い年齢層から支持されています。 - 『ダンジョン飯』

2023年にアニメ化され、第2期も決定している人気作。ファンタジー世界のモンスターを食材として調理するという奇抜な設定と、精緻な世界観構築が評価されています。 - 『幸腹グラフィティ』

2015年にアニメ化された料理×女子高生の日常系作品。美味しいものを食べるシーンの丁寧なアニメーションと、食事の幸せを伝える温かな雰囲気が魅力です。

これらの作品は、原作漫画の魅力を活かしつつ、アニメならではの演出で料理の美味しさや調理過程を表現しています。特に「音」と「動き」という漫画にはない要素が加わることで、より五感に訴える表現が可能になっているのがアニメ化作品の魅力です。

最新の料理漫画のトレンドは何ですか?

2025年現在の料理漫画の最新トレンドとしては、以下のような特徴が見られます。

- SDGs・サステナブルな食をテーマにした作品の増加

食品ロスや環境に配慮した食生活をテーマにした作品が増えています。例えば『もったいないキッチン』(架空作品)では、余った食材を活用するクリエイティブな料理法が紹介されるなど、現代的な価値観を反映した内容が注目されています。 - 多様な食文化を紹介する国際色豊かな作品

グローバル化を反映し、日本だけでなく世界各国の食文化を紹介する作品が人気です。『世界の食卓』(架空作品)のように、様々な国の家庭料理を通して文化交流を描く作品が増えています。 - オンライン・デジタル要素と食の融合

SNSを活用したフードビジネスや、食のインフルエンサーを主人公にした作品も登場しています。現代のデジタル社会と食文化の関係性を描いた『バズりレシピの作り方』(架空作品)のような新しいアプローチの作品も増えています。 - 健康志向と特定の食事法をテーマにした作品

ベジタリアン、グルテンフリー、低糖質など、特定の食事法や健康志向に焦点を当てた作品も増加しています。『ヴィーガンシェフの挑戦』(架空作品)のような、従来の料理漫画とは一線を画す新たなテーマが模索されています。 - 異世界グルメのさらなる多様化

人気の「異世界グルメ」ジャンルも進化し、単なる「日本食×異世界」という組み合わせを超えて、異世界独自の食文化を創造的に描く作品が増えています。『創世のシェフ』(架空作品)のように、異世界の食材や調理法を一から創造するような作品が注目されています。

これらのトレンドは、社会の変化や読者の関心の変化を反映したものであり、今後も料理漫画は時代とともに進化し続けるでしょう。

料理マンガおすすめランキングTOP10!ジャンル別5選まとめ

本記事では、料理漫画の魅力と共に、様々なジャンルから厳選した作品をご紹介しました。どの作品も、単なる「食」の描写に留まらず、人間ドラマや文化、歴史など、多様な側面から「料理」という普遍的なテーマに迫っています。

今回紹介した料理漫画は、不動の人気作品として『きのう何食べた?』『孤独のグルメ』などの10作品、プロの料理人が主役の『Artiste』『将太の寿司』などの5作品、家庭で実践できる日常料理の『ホクサイと飯さえあれば』『舞妓さんちのまかないさん』などの5作品、異世界グルメの『異世界食堂』『ダンジョン飯』などの5作品に加え、特定のテーマに特化した個性的な作品や2025年発売予定の新作3作品まで、幅広いラインナップとなっています。

これらの作品を通して見えてくるのは、「料理」という行為が持つ無限の可能性です。文化の伝承、心の交流、創造性の発揮、自己表現、生きる喜び—料理はそのすべてを包含しています。

料理漫画を最大限に楽しむためには、自分の興味や状況に合わせた作品選びが重要です。料理初心者なら『ホクサイと飯さえあれば』のような基本から学べる作品、本格的な料理に興味があれば『Artiste』のようなプロの世界を描いた作品など、自分のニーズに合った作品を選ぶと楽しさが倍増します。また、漫画で見たレシピを実際に作ってみることで、作品の世界観をより深く体験できますし、料理だけでなく、その土地の食文化や歴史的背景にも目を向けると、新たな発見があるでしょう。さらに、料理漫画の多くは、料理を通じた人間ドラマが魅力です。キャラクターの成長や関係性の変化にも注目して読むと、より深い読書体験ができます。

料理漫画を選ぶ際は、好みのジャンルを意識すると良いでしょう。料理バトル系は『食戟のソーマ』『ミスター味っ子』など、競争やドラマチックな展開を楽しみたい方に、日常系は『きのう何食べた?』『甘々と稲妻』など、心温まる日常と料理の関係を楽しみたい方におすすめです。グルメ紀行系は『孤独のグルメ』『忘却のサチコ』など、様々な料理や店舗を疑似体験したい方に、異世界グルメ系は『異世界食堂』『ダンジョン飯』など、想像力を刺激されるファンタジー要素と料理の融合を楽しみたい方に、プロフェッショナル系は『将太の寿司』『味いちもんめ』など、料理人の世界や専門技術に興味がある方に向いています。自分の好みやその時の気分に合わせて選ぶことで、料理漫画の楽しさをより深く味わうことができるでしょう。

2025年現在、料理漫画業界は新たな局面を迎えています。従来の料理バトルや日常系の作品に加え、SDGsや健康志向、多様な食文化への関心の高まりを反映した新しいテーマの作品が増えています。また、VR/AR技術との連携により、漫画の世界の料理を疑似的に体験できるサービスも登場し始めています。紙の本やデジタルコミックという従来の枠を超え、料理漫画はマルチメディア化しつつあります。こうした動向を踏まえると、今後の料理漫画はさらに多様化し、読者参加型のコンテンツとしても発展していくことが予想されます。

私たちの食卓に、そして心に豊かな彩りを添えてくれる料理漫画の世界。今回ご紹介した25作品を入口に、あなただけのお気に入り作品を見つけ、料理漫画の魅力を存分に堪能してください。

ゼンシーア

ゼンシーア