本コンテンツはゼンシーアの基準に基づき制作していますが、本サイト経由で商品購入や会員登録を行った際には送客手数料を受領しています。

笑いの裏に鋭い社会批判を忍ばせる「ブラック・コメディ アニメ」。表面上は明るく楽しいアニメでありながら、その本質は現代社会への痛烈な風刺や人間の暗部への洞察に満ちています。コミカルなタッチで描かれる不条理や皮肉は、単なるギャグを超えた知的刺激と共感を呼び起こし、国内外で熱心なファンを獲得しています。2025年、ブラック・コメディ アニメは新たな黄金期を迎えようとしています。本記事では、初心者からマニアまで、あらゆるアニメファンに向けて厳選した18作品を徹底解説。笑いながらも深く考えさせられる、このユニークなジャンルの魅力に迫ります。

ブラックコメディアニメとは?

アニメの世界には様々なジャンルがありますが、その中でも独特の魅力を放つのが「ブラックコメディアニメ」です。一見明るく見えるアニメの中に、鋭い社会批判や皮肉、時にはタブーとされる題材までをも盛り込み、笑いながらも考えさせられる―そんな複雑な感情を引き出してくれるのがブラックコメディの真骨頂なのです。

ブラックコメディの定義と一般コメディとの違い

ブラックコメディとは、死、暴力、差別、貧困といった通常なら笑いの対象にならないようなタブーや暗い話題を、あえてユーモアとして扱う表現方法です。一般的なコメディが「明るさ」や「前向きさ」を基調とするのに対し、ブラックコメディは「不条理」や「皮肉」を武器にします。

例えば、一般コメディでは「失敗してもめげずに立ち上がる主人公」を描く一方、ブラックコメディでは「理不尽な社会で絶望しつつもしぶとく生きる主人公」が描かれるといった具合です。その本質は単なる暗さではなく、社会や人間の弱さを鋭く切り取りながらも、それを笑いに昇華させる高度な技術にあります。

アニメにおけるブラック・コメディ表現の特徴

日本のアニメにおけるブラックコメディは、以下のような特徴的な表現手法を持っています。

- 極端なデフォルメやシュールな表現を用いる:「POPEE the ぱフォーマー」のように、極端に誇張されたキャラクターやシチュエーションを通じて不条理さを際立たせる

- 「普通」と「異常」の境界線を曖昧にする:「さよなら絶望先生」のように、一見普通の学校生活の中に突如現れる狂気的要素によってコントラストを生み出す

- 残酷な描写をコミカルに表現:「撲殺天使ドクロちゃん」のように、暴力的なシーンをあえてギャグとして描くことで違和感を生み出す

このようなアンバランスさが、視聴者に衝撃と同時に笑いをもたらし、その裏に隠されたメッセージを考えさせるきっかけを作っているのです。

なぜ今ブラック・コメディ アニメが注目されているのか

2025年の現在、ブラック・コメディ アニメが再び脚光を浴びている理由は複数あります。まず、SNSの発達により、国内外のアニメファンが作品の多層的な解釈を共有しやすくなったことが挙げられます。一見難解に思えるブラックコメディの真意も、様々な視点からの考察が集まることで、より多くの人々に受け入れられるようになりました。

また、現代社会の複雑な問題や不安を直接的に描くよりも、ブラックユーモアを通して間接的に表現することで、視聴者は適度な距離感を保ちながら社会問題と向き合えます。コロナ禍以降の社会不安や、SNS時代の息苦しさなど、現代特有のストレスに対する新たな「ガス抜き」として、ブラック・コメディ アニメの価値が再評価されているのです。

さらに、国際的な日本アニメへの関心の高まりにより、従来は海外では理解されにくいと思われていた日本特有のブラックユーモアも、その独自性ゆえに注目を集めています。このような背景から、2025年は新作ブラック・コメディ アニメの公開も相次ぐと予想されており、このジャンルの盛り上がりは今後さらに加速していくでしょう。

ブラックコメディアニメの歴史

ブラック・コメディ アニメは一夜にして生まれたわけではありません。日本のアニメ文化の中で、時代とともに変化しながら独自の発展を遂げてきました。その変遷を追うことで、現在のブラックコメディアニメをより深く理解することができるでしょう。

黎明期のブラック・コメディ要素(1980年代~1990年代)

日本アニメにおけるブラックコメディの萌芽は、1980年代に見られるようになりました。この時代は、経済バブルに湧く一方で、その裏側にある社会の歪みも意識され始めた時期です。1994年に登場した「きょうふのキョーちゃん」は、一見かわいらしいキャラクターデザインの裏に潜む不気味さと日常の理不尽さを描き、後のブラックコメディアニメの先駆けとなりました。

また「笑ゥせぇるすまん」(原作は1970年代)のアニメ化も、この時代のブラックコメディの代表例です。人間の欲望と業を「ドーン!」というフレーズとともに鮮やかに切り取り、社会風刺と怪奇要素を組み合わせた独特の世界観を構築しました。

この時期のブラックコメディアニメは、まだ一般的なコメディと明確に区別されておらず、「風変わりな作品」という位置づけでしたが、その独自性が徐々に認知されるようになっていきました。

2000年代に人気を博した風刺的作品

2000年代に入ると、バブル崩壊後の「失われた10年」を経て、社会への不信感や閉塞感が広がる中、より直接的な社会風刺を含むブラックコメディアニメが増加します。2001年の「ジャングルはいつもハレのちグゥ」は、一見無邪気なキャラクターたちの奇行の中に、当時の社会問題を巧みに織り込みました。

2005年には「撲殺天使ドクロちゃん」が登場し、過激な暴力描写をあえてコミカルに表現するという衝撃的な手法で注目を集めました。また、2006年の「大魔法峠」もファンタジー世界を舞台にしながら、権力や階級といった社会的テーマをブラックユーモアで表現しました。

この時代を代表するのが、2007年に放送が開始された「さよなら絶望先生」です。何事もネガティブに捉える教師・糸色望と彼を取り巻く個性的な生徒たちを通じて、現代日本社会の様々な矛盾や問題を風刺的に描き、ブラックコメディアニメの代名詞的存在となりました。

2010年代以降の新たな潮流と国際的評価

2010年代になると、ブラック・コメディ アニメはさらに多様化し、他のジャンルとの融合が進みました。2012年の「人類は衰退しました」は、ポストアポカリプス設定という重いテーマを、鮮やかな色彩と軽快な会話で包み込み、新しいタイプのブラックコメディとして高く評価されました。同年の「じょしらく」も、伝統的な落語とブラックユーモアを組み合わせた斬新な作品として注目を集めました。

2015年には「おそ松さん」が大ヒットし、昭和の国民的キャラクターをダメな大人として再解釈するという大胆な試みで、特に若い女性を中心に社会現象となりました。また、2016年の「ガーリッシュナンバー」は声優業界という身近なテーマを皮肉たっぷりに描き、業界の裏側を暴露するような辛辣さで話題になりました。

2021年の「オッドタクシー」や「うらみちお兄さん」は、より洗練されたブラックユーモアと緻密なストーリーテリングで、国内外から高い評価を得ました。特に「オッドタクシー」は、動物をキャラクターとして用いながらも現代社会の闇を鋭く描き出し、海外の批評家からも称賛されています。

このように、ブラック・コメディ アニメは時代とともに進化し、現在では日本アニメの個性を際立たせる重要なジャンルとして確立しています。その多様な表現と深いメッセージ性は、今後も多くの視聴者を魅了し続けるでしょう。

ブラック・コメディ アニメ初心者におすすめの入門作品7選

ブラックコメディアニメに興味はあるけれど、あまりに尖った作品からは入りづらい…というアニメファンも多いでしょう。そこで、このジャンルを初めて楽しむ方でも親しみやすい入門作品を7つ厳選してご紹介します。これらの作品は、ブラックユーモアの魅力を感じつつも、過度な不快感なく楽しめる絶妙なバランスを持っています。

うらみちお兄さん

教育番組の体操のお兄さんとして子どもたちに笑顔を振りまきながら、内心では「しんどい」「死にたい」と絶望している表田裏道(うらみちお兄さん)の二面性を描いた2021年の話題作です。明るい見た目と暗い本音のギャップが生み出す笑いは、現代人の「タテマエとホンネ」を鮮やかに映し出しています。

テレビ番組や芸能界の裏側、社会人の建前と本音といった身近なテーマをコミカルに描きながらも、現代社会における「演じることの疲れ」という普遍的なテーマにも触れている点が、ブラックコメディ初心者にも響きやすい理由です。明るい色彩と可愛らしいキャラクターデザインも、入門作としての親しみやすさに一役買っています。

ハコヅメ~交番女子の逆襲~

2022年に放送されたこの作品は、女性警察官たちの日常を描いたコメディですが、単なる職業物語にとどまらない辛辣な社会風刺が随所に光ります。警察という「正義の味方」の内側にある理不尽さ、ジェンダーバイアス、公私のバランスの難しさなど、現代社会を映す鏡として機能しています。

過酷な現実をユーモアで緩和しながらも真摯に描く姿勢は、ブラックコメディの本質を感じさせます。特に主人公・川合麻依の「辞表提出したい」という思いは、多くの働く大人たちの共感を呼び、笑いながらも「これ、実は深いな」と考えさせられる絶妙な入門作です。

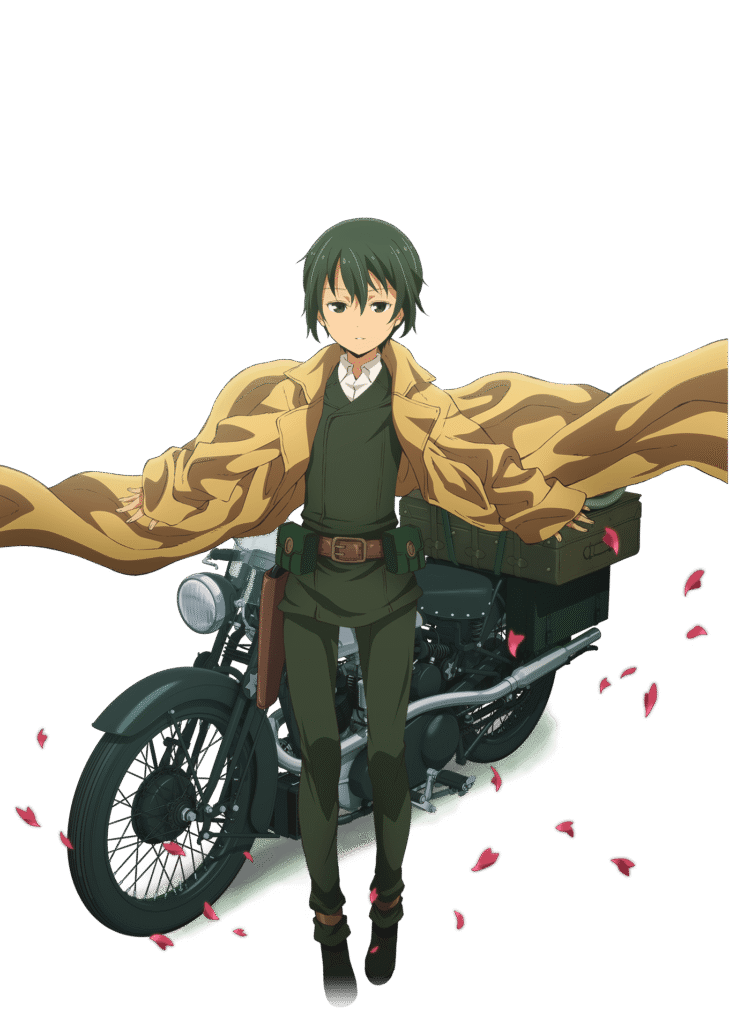

キノの旅 -the Beautiful World-

旅人のキノと話すバイク・エルメスが様々な国を訪れるロードムービー形式のアニメです。訪れる先々の国々には独自の風習や法律があり、一見平和に見えて実は歪んだ社会システムが存在します。2003年の原作アニメと2017年のリメイク版がありますが、どちらもブラックな世界観を持ちながら、美しい映像美と哲学的な問いかけが魅力です。

各エピソードが独立しており、短い尺で完結するオムニバス形式なので、気軽に視聴できる点も初心者向きです。人間社会の不条理を抽象化して描きながらも、露骨な表現を避けている点で、ブラックコメディの「考えさせる」要素を自然に味わえます。

ジャングルはいつもハレのちグゥ

2001年に放送されたこの作品は、ジャングルに住む少年ハレと謎の生物グゥを中心とした日常を描いています。一見単純なギャグアニメに見えますが、登場人物たちの奇行や突拍子もない展開の中に、現代社会への風刺や人間関係の皮肉が巧みに織り込まれています。

特に大人向けの「分かる人には分かる」ジョークが随所に散りばめられており、表面的には明るいテンションでありながら、その実は辛辣な社会批判が含まれている点で、ブラックコメディの入り口として最適です。鮮やかな色彩と独特のキャラクターデザインも魅力の一つで、初見では理解しきれない深みが、繰り返し視聴したくなる理由です。

ばくおん!!

女子高生たちのバイク生活を描いた2016年のアニメです。一見すると青春部活物に見えますが、バイク好きのキャラクターたちの暴走する情熱と常識外れの行動が、絶妙なブラックユーモアを生み出しています。特に主人公・佐倉羽音の「バイク依存」とも言える状態を、コミカルに描きながらも「趣味への没頭」という現代人の逃避行動を皮肉っている点が秀逸です。

また登場人物たちがバイクに対して示す異常なまでの愛情と執着は、ある種の「オタク行動」を鏡のように映し出しており、アニメファン自身の自虐的な笑いにもつながります。安全運転や交通ルールをあえて軽視するような描写も、日本社会の「真面目さ」への反骨精神を感じさせるブラックユーモアの好例です。

くまみこ

田舎の神社に住む中学生の少女・まちと、喋るクマのナツの交流を描いた2016年のアニメです。都会への憧れを持つまちとそれを諌めるナツという構図の中に、現代日本における都市と地方の格差、伝統と現代の価値観の衝突といったテーマが織り込まれています。

特に都会に出るために必要な「常識力」をナツがまちに教える場面では、現代社会の不条理さがコミカルに描かれており、笑いながらも「なぜこんなことが『常識』なのか」と考えさせられます。美しい自然描写と可愛らしいキャラクターデザインの中に潜む皮肉な視点が、ブラックコメディ初心者にも親しみやすい形で表現されています。

アキバ冥途戦争

2022年に放送された、秋葉原のメイドカフェを舞台にしたコメディです。「カワイイ」を求めてメイドカフェにやってきた17歳の和平なごみと35歳の万年嵐子という対照的な二人のメイドを中心に、秋葉原の裏側を描きます。

「萌え」文化を商業的に消費する現代社会への皮肉や、理想と現実のギャップ、年齢によるキャリアの行き詰まりなど、サブカルチャーの聖地である秋葉原を舞台にしながらも、普遍的な社会問題を鋭く切り取っています。秋葉原という親しみやすい舞台設定と、誰もが共感できる「理想と現実のギャップ」というテーマが、ブラックコメディ入門者にも受け入れやすい要素となっています。

これらの7作品はいずれも、笑いを通じて社会や人間の本質を考えさせる要素を持ちながら、極端な表現を抑えた作品です。ブラック・コメディ アニメの独特の魅力を知るための第一歩として、ぜひ手に取ってみてください。

ブラックコメディアニメで社会風刺が光る必見作品7選

ブラック・コメディ アニメの真髄は、その鋭い社会風刺にあります。笑いという甘い包装紙の中に、時に辛辣な社会批判を忍ばせる—そんな作品は、視聴後も長く心に残るものです。ここでは、特に社会風刺の要素が光る8作品をピックアップしてみました。これらの作品は、単なる娯楽を超えた「考えるアニメ」として、現代社会を映す鏡となっています。

さよなら絶望先生

久米田康治原作の「さよなら絶望先生」は、2007年から2009年にかけて3期に渡って放送された、ブラックコメディアニメの金字塔です。何事もネガティブに捉えて絶望する高校教師・糸色望と、彼を取り巻く個性的な生徒たちを通じて、日本社会の様々な矛盾や問題を鋭く風刺しています。

特筆すべきは、2000年代の日本で話題になった社会現象や流行、タブー視されていた問題までを、すべて「ネタ」として消費してしまう大胆さです。過剰な自粛主義、ネット炎上、自己責任論、二重基準など、現代日本の「気持ち悪さ」を徹底的に解剖し、シュールなギャグに昇華させています。夢中になって笑った後で「今の笑いは、実は社会への深刻な告発だったのか」と気づかされる知的な刺激が、この作品の最大の魅力です。

人類は衰退しました

田中ロミオ原作、2012年放送のこのアニメは、人類が衰退して妖精と呼ばれる新人類が台頭した未来を描いています。主人公の「わたし」こと旧人類の調停官が、カラフルでポップな妖精たちとの交流を通じて、様々な問題に直面していく物語です。

この作品の特徴は、一見明るく可愛らしい世界観の中に、資源の枯渇、種の衰退、テクノロジーへの依存など、現代社会が直面する重大な問題への警鐘を鮮やかに織り込んでいる点です。特に「パンは過去からやってくる」などの逆説的なエピソードは、私たちの「当たり前」がいかに脆弱な基盤の上に成り立っているかを示唆しています。SF的な舞台設定によって現実との距離を保ちながらも、その本質は私たちの社会や文明そのものを映し出す鏡となっているのです。

よんでますよ、アザゼルさん。

久保保久原作、2011年から2013年にかけて2期にわたって放送されたこの作品は、悪魔を召喚する術師・芥辺と召喚された下級悪魔アザゼルを中心に、人間と悪魔たちの騒動を描いたコメディです。

一見単純なドタバタギャグに見えますが、この作品の真骨頂は「善人とは言い難い人間」と「性悪な悪魔たち」がほとんど変わらない存在として描かれている点です。特に悪魔たちが人間の欲望に翻弄される様子は、現代消費社会への風刺とも読み取れます。また、善悪の境界線があいまいな登場人物たちの行動を通じて、道徳的相対主義や倫理観の個人差といった哲学的テーマにも踏み込んでいます。下ネタを含む過激な表現もありますが、その奔放さの中に社会批判の刃を隠している点で、本格的なブラックコメディと言えるでしょう。

じょしらく

久米田康治と畑健二郎の原作による2012年放送のこの作品は、伝統的な落語と現代的な女子高生の日常を融合させた異色のコメディです。落語家を目指す女子高生たちが、古典芸能と現代文化の狭間で奮闘する姿を描いています。

この作品の社会風刺は、伝統と革新、老舗と新興、保守と進歩といった対立軸を通じて、日本社会の世代間ギャップや文化継承の問題を浮き彫りにしています。特に「伝統を守る」という名目で行われる時代錯誤な慣習や、逆に「革新」の名のもとに行われる安易な変革への皮肉は、現代日本社会の矛盾を鋭く突いています。また「つまんねー事聞くなよ!」というフレーズに象徴されるように、建前と本音の乖離というブラックコメディの定番テーマを、古典芸能という意外な切り口から描き出しているのも魅力です。

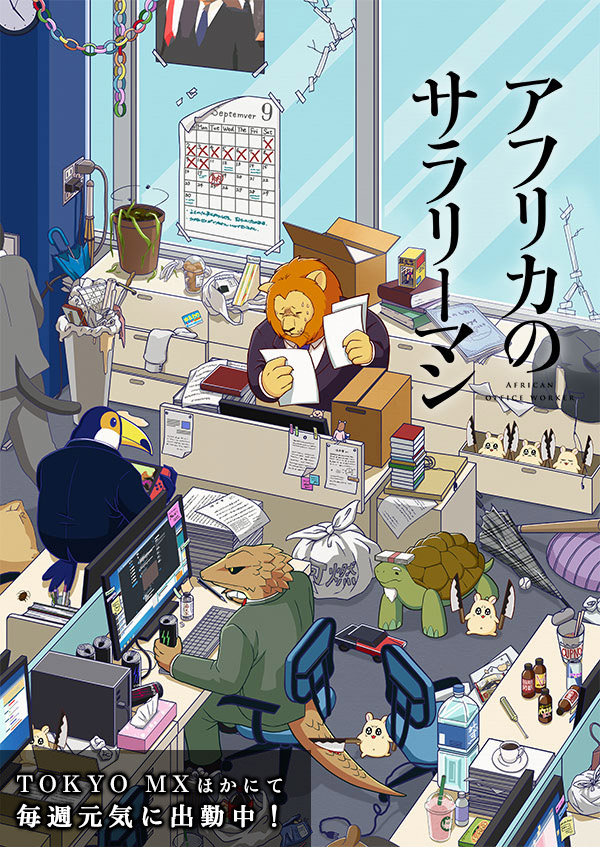

アフリカのサラリーマン

ガムの原作による2019年放送のこのアニメは、サバンナを舞台に、ライオン、トカゲ、殺傷ハチなどの動物たちが「会社員」として働く姿を描いたコメディです。弱肉強食の自然界の掟と、現代のサラリーマン社会の理不尽さを重ね合わせることで、日本のビジネス文化への痛烈な皮肉を展開しています。

特に主人公のライオンが、自然界では「百獣の王」であるにもかかわらず、会社では理不尽な仕打ちに耐え忍ぶ姿は、日本的な「忍耐美徳」の虚しさを浮き彫りにしています。パワハラ、サービス残業、理不尽な異動など、日本のサラリーマンが直面する問題を、動物たちの生態と絡めて描くことで、「それって本当におかしくないですか?」と問いかけているのです。タイトルにある「アフリカ」という異国の地に設定することで、日本社会を客観的に見つめ直す視点を提供している点も、この作品の社会風刺の奥深さを物語っています。

ガーリッシュナンバー

渡航原作、2016年放送のこの作品は、声優業界を舞台に、新人声優・烏丸千歳が直面する理想と現実のギャップを描いています。「君の名は。」や「おそ松さん」などのヒット作が生まれた2016年という、アニメ業界の盛り上がりの中で放送されたからこそ鋭さを増した業界批判が特徴です。

無責任なプロデューサー、締め切りに追われるアニメーターやスタッフ、実力より見た目や事務所の力関係で決まるキャスティング、SNSでのイメージ操作など、アニメ制作の「綺麗ごと」の裏側を容赦なく描き出しています。特に主人公の千歳が抱く「夢への憧れ」と「業界の実態」のギャップは、クリエイティブ産業全般の問題として普遍性を持っており、「好きなことを仕事にする」という現代的価値観への皮肉にもなっています。作品のタイトルである「ガーリッシュナンバー」(女性的な数字)自体が、女性声優が「商品」として数字で評価される業界の冷酷さを表現しているのです。

オッドタクシー

2021年に放送されたオリジナルアニメで、タクシー運転手の小戸川が様々な乗客と出会い、次第に大きな事件に巻き込まれていく物語です。人間ではなく動物をキャラクターとして採用しながらも、極めてリアルな現代社会の諸問題を鋭く切り取っています。

SNSの影響力、医療倫理、芸能界の裏側、ギャンブル依存症など様々な社会問題を、一見かわいらしい動物キャラクターを通して描くことで、視聴者に心理的安全距離を確保しながら重いテーマを提示しています。特に「見た目と中身のギャップ」をテーマにした伏線の数々は、SNS時代の「キャラクター性」と「実像」の乖離を象徴しており、私たちが無意識に行っている「キャラクターを演じること」への問いかけとなっています。一般的なアニメとは一線を画する大人向けの展開と精緻な脚本が、ブラック・コメディとしての完成度を高め、国内外で高い評価を受けました。

これらの作品は、笑いという武器を使って現代社会の闇や矛盾を鋭く切り取っています。時に過激で、時に不条理な表現を通じて、普段は見て見ぬふりをしている問題にスポットライトを当てる—それがブラック・コメディ アニメの最大の魅力と言えるでしょう。これらの作品を通して、笑いながらも深く考えさせられる体験は、アニメというメディアだからこそ可能になる独自の価値なのです。

ブラックコメディアニメの中でもマニア向けディープ作品4選

ブラック・コメディ アニメの魅力に十分に親しんだ方には、より尖った作品群が待っています。ここでは一般的なアニメファンには少しハードルが高いかもしれませんが、ブラックユーモアの真髄を体験できる、マニア向けの”ディープ”な作品を5つご紹介します。これらの作品は、その過激さや独特の世界観ゆえに人を選びますが、ブラックコメディの真骨頂を味わうにはうってつけの逸品です。

撲殺天使ドクロちゃん

2005年に放送されたこの作品は、未来から来た天使・ドクロちゃんが現代の少年・草壁桜を守るために奮闘する…という一見オーソドックスな設定ですが、その内容は常識を大きく逸脱しています。ドクロちゃんは桜を想うあまり頻繁に「撲殺」してしまい、そのたびに謎の呪文で復活させるという、極端な暴力と復活のループが繰り返されます。

単なる暴力表現に留まらないのは、この作品が「萌え」と「グロ」という一見相反する要素を意図的に併置している点です。可愛らしいキャラクターデザインと極端な暴力描写のコントラストは、2000年代のアニメ業界で流行した「萌え」文化への皮肉とも解釈できます。また登場人物たちが極度の暴力を受けても平然としている状況は、メディアにおける暴力表現の氾濫と視聴者の麻痺を風刺しているとも読み取れるのです。その過激さから一般的なアニメファンには敬遠されがちですが、メディア論的な視点で見ると非常に示唆に富んだ作品と言えるでしょう。

大魔法峠

2006年に放送されたこの作品は、魔法の国のプリンセス・ぷにえが地上の高校に転入し、様々な騒動を巻き起こすという学園コメディです。表面上は可愛らしい少女漫画風のデザインですが、その実態は権力闘争や弱肉強食の論理が支配する暗黒の世界であり、そのギャップが独特のブラックユーモアを生み出しています。

特筆すべきは、一見ファンタジー設定でありながら、実際には現実社会の権力構造や政治的駆け引きをそのまま反映している点です。「聖魔法王国」の名の下に行われる弾圧や暴力は、歴史上の独裁政権や宗教的権威による抑圧を連想させ、「かわいい」という表層と「残酷」という本質のコントラストが、視聴者に不快と快楽の両方を同時に与えます。また登場人物たちの極端な性格や行動様式は、現実社会での「役割演技」の異常さを映し出す鏡ともなっており、社会批評としての深みを持っています。

笑ゥせぇるすまんNEW

藤子不二雄Ⓐの漫画を原作とし、2017年にリメイクされた伝説的シリーズです。謎の男・喪黒福造が、現代人の様々な欲望や悩みに対して「それをかなえてあげましょう」と誘い、最終的には破滅へと導いていくというオムニバス形式のブラックコメディです。

この作品の最大の特徴は、一話完結型で描かれる現代人の「欲望」とその「報い」の物語です。昇進への執着、承認欲求、他者への嫉妬など、誰もが持ちうる感情が極端な形で描かれ、それが最終的に「ドーン!」という喪黒のトレードマークとともに破滅へと至る展開は、視聴者自身の中にある欲望を映し出す鏡として機能します。特に2017年版では、SNSやスマートフォン依存など現代的な問題も取り上げられており、時代を超えて普遍的なテーマを描きながらも、現代社会特有の病理を鋭く切り取っています。モノクロ調の独特な色彩と喪黒の不気味な笑いが、この世界の異常さを強調し、「笑い」と「恐怖」が紙一重であることを視聴者に突きつけます。

きょうふのキョーちゃん

1994年に放送された古典的ブラックコメディで、一話完結型のショートアニメです。店員の中年男性からわずかな釣り銭をもらうために電球1個を買うシンイチと謎のキャラ・キョーちゃんが、様々な方法で店員を追い詰めていくという、シンプルながらも異様な緊張感を持つ物語です。

この作品がマニア向けと言われる最大の理由は、その「不条理さ」にあります。なぜキョーちゃんはあそこまで執拗に店員を追い詰めるのか、なぜシンイチはそれを止めないのか、そもそもキョーちゃんとは何者なのか—合理的な説明が一切ないまま物語は進行し、その不気味さと理不尽さが独特の恐怖と笑いを生み出します。普通なら些細な出来事(釣り銭をくれない店員)が、極端な形で拡大されていく過程は、日常に潜む怪奇としての「ブラックユーモア」の原点とも言える表現です。90年代という今から見れば「失われた時代」の日本社会を背景に、サービス業における顧客と店員の微妙な力関係や、表面上の礼儀作法の下に潜む敵意といった社会心理学的テーマも読み取れる、奥深い一作です。

これら5作品は、そのブラックさゆえに万人受けはしないかもしれませんが、ブラック・コメディ アニメという枠組みの中で、最も尖った表現に挑戦した先駆的な作品群と言えます。通常のアニメでは描かれることのない不条理や残酷さを、あえて前面に押し出すことで、視聴者に新たな視点を提供してくれるでしょう。「笑い」という形式を借りながらも、その実は深い問いかけを含んだこれらの作品は、アニメというメディアの可能性を広げてきた功労者とも言えるのです。

ブラックコメディアニメの国際的評価と海外ファンの反応

日本のブラック・コメディ アニメは、その独特の感性と表現方法で、国境を越えて様々な反応を生み出しています。文化的背景が異なる海外の視聴者が、日本特有のブラックユーモアをどのように受け止めているのか—その実態と背景を探ってみましょう。

欧米メディアで高評価を獲得した日本の作品

近年、日本のブラックコメディアニメが海外メディアで高い評価を得る例が増えています。特に2021年放送の「オッドタクシー」は、アメリカの有力エンターテインメントサイトで「新たなジャンルを切り開いた」と称賛され、欧米の批評家からも高い評価を得ました。動物キャラクターという普遍的に親しみやすいデザインと、SNSの影響力や現代社会の孤独といった世界共通のテーマが、言語や文化の壁を超えて共感を呼んだと言えます。

また「さよなら絶望先生」のような、一見すると日本の社会問題に特化した作品も、欧米のアニメファンの間で熱心なカルト的人気を誇っています。特にアメリカでは、日本特有の「KY(空気読めない)」や「自粛」などの概念が、アメリカ社会のキャンセルカルチャーや過剰な政治的正しさと重ね合わせて理解され、新たな解釈が生まれています。

このように、一見すると日本特有の文脈に依存しているように見えるブラックコメディでも、人間の普遍的な感情や現代社会の共通課題を描いていれば、国境を越えて受け入れられる可能性があるのです。

海外ファンの間で話題になっているシーン集

海外のSNSやアニメコミュニティでは、日本のブラックコメディアニメの特定のシーンがミーム(インターネット上で流行する画像やフレーズ)として広がることがよくあります。特にRedditやTumblr、近年では特にTikTokなどのプラットフォームで、文脈から切り離された衝撃的なシーンが共有され、新たなファン層の獲得につながっています。

例えば「人類は衰退しました」の「パンが無いならパンの木を植えればいい」というシーンは、海外ではマリー・アントワネットの「パンがないならケーキを食べればいい」という逸話と結びつけられ、政治的な皮肉として解釈される傾向があります。また「よんでますよ、アザゼルさん。」のスラプスティックな暴力描写は、アメリカのアダルトスイムのアニメーションに通じるブラックユーモアとして人気を集めています。

さらに近年では、「うらみちお兄さん」の笑顔の裏に絶望を抱える主人公の姿が、「外見と内面のギャップ」を表現したミームとして世界中で共有され、特に若い世代からの共感を呼んでいます。これらの例は、言語や文化的文脈を超えて、視覚的なインパクトと普遍的な感情表現が国際的な共感を生み出す可能性を示しています。

文化の違いによる受け取られ方の差異

ブラック・コメディ アニメの国際的な受容において興味深いのは、文化的背景によって同じ作品でも受け取られ方が大きく異なる点です。例えば日本では「シュール」や「不条理」と捉えられる表現が、欧米では「不気味」や「ホラー」として受け止められることがあります。

また日本のブラックコメディの特徴である「察し」の文化や「言わずもがな」の前提知識は、海外視聴者には伝わりにくく、作品の真意が十分に理解されないケースもあります。例えば「さよなら絶望先生」に登場する日本の社会現象や芸能人のパロディは、字幕だけでは伝わらない文化的要素が多いため、海外ファンの間ではWikiやファンサイトでの詳細な解説が求められています。

逆に、日本では単なるギャグとして受け止められる表現が、宗教観や人種問題など海外では敏感な問題として議論を呼ぶケースもあります。このような文化的差異を超えるために、近年の作品では国際的に理解されやすい普遍的テーマや視覚表現を意識した制作が増えています。「オッドタクシー」のように社会批判的な要素をあからさまではなく、象徴的に描く作品が国際的に受け入れられる傾向にあるのは、このような背景があると言えるでしょう。

グローバル化が進む中で、日本のブラック・コメディ アニメは単なる「変わった日本のアニメ」ではなく、普遍的な人間の感情や社会問題を描いた芸術として、国際的な評価を高めています。文化的差異による誤解や曲解はあるものの、その独自の感性と表現方法は、国境を越えて多くの人々の心に響いているのです。

ブラックコメディアニメをより深く楽しむための鑑賞ポイント

ブラック・コメディ アニメは、単に笑って楽しむだけでなく、その背後にある社会批判や象徴的な表現を読み解くことで、より深い鑑賞体験が得られるジャンルです。ここでは、ブラックコメディアニメをより深く味わうための視点やポイントをご紹介します。

作品に隠された社会批判を読み解く

ブラックコメディアニメの最大の特徴は、エンターテインメントの形を借りながら鋭い社会批判を行っている点です。例えば「さよなら絶望先生」の各エピソードには、放送当時の社会問題や流行が数多く織り込まれています。作品を深く楽しむためには、作中で取り上げられている事象の背景を知ることが重要です。

「人類は衰退しました」の未来世界は一見明るく描かれていますが、資源枯渇や持続不可能な消費社会への警鐘というメッセージが随所に隠されています。「パンは過去からやってくる」というエピソードは、現代の私たちがいかに「過去の蓄積」に依存して生きているかを示唆しており、単なるナンセンスギャグではなく深い社会的洞察を含んでいるのです。

こうした作品を鑑賞する際は、「なぜ作者はこのような描写をしたのか」「この状況は現実社会のどのような問題を反映しているのか」という問いを持ちながら視聴することで、単なるギャグアニメとは違った奥行きを感じることができるでしょう。

シンボルや比喩表現の捉え方

ブラックコメディアニメでは、直接的な表現が難しいテーマや社会批判を、象徴や比喩を通じて表現することが多くあります。例えば「オッドタクシー」では登場人物が全て動物として描かれていますが、これは単なるデザイン上の選択ではなく、各キャラクターの性格や社会的立場を表すシンボルとして機能しています。

「アフリカのサラリーマン」で主人公がライオンである設定は、自然界での強者(百獣の王)が会社組織では必ずしも強者ではないという皮肉を表現しており、権力構造の不条理さを浮き彫りにしています。また「笑ゥせぇるすまん」の喪黒福造が常に黒い影のような姿で描かれるのは、人間の欲望や衝動の暗部を視覚化したものと解釈できます。

こうした象徴表現を読み解くためには、「なぜこのキャラクターはこの姿で描かれているのか」「この視覚的要素は何を意味しているのか」と常に問いかけながら視聴することが重要です。また色彩使いにも注目してみましょう。「さよなら絶望先生」のモノクロームを基調とした画面に時折差し込まれる鮮やかな色彩は、絶望的な現実の中に見える希望の象徴とも読み取れます。

このようなビジュアル面での象徴や比喩を意識することで、ブラックコメディアニメの表層的な面白さだけでなく、その奥にある作者のメッセージや問いかけにも気づくことができるようになるでしょう。

関連書籍や原作との比較で広がる解釈

多くのブラックコメディアニメは原作マンガやライトノベルを基にしています。原作と比較することで、アニメ版で省略された背景設定や、逆にアニメでより強調された要素などを発見できます。例えば「人類は衰退しました」の原作小説では、アニメ以上に未来社会の設定が詳細に描かれており、より深い世界観理解につながります。

また「さよなら絶望先生」のようなメタフィクション的要素の強い作品では、原作者の久米田康治の他作品(「かってに改蔵」「じょしらく」など)も併せて読むことで、作品間の繋がりや共通するテーマを理解できます。作者特有の世界観やフレーズの使い方を知ることは、ブラックコメディをより深く味わうための重要な要素です。

さらに、作品の背景となる社会状況や参照している文化的コンテキストについての書籍も参考になります。例えば「オッドタクシー」を鑑賞する際は、現代の都市伝説やSNS文化についての理解があると、作中の伏線や皮肉がより鮮明に見えてきます。同様に「よんでますよ、アザゼルさん。」のような悪魔をモチーフにした作品では、西洋の悪魔学や神話についての知識があると、キャラクター設定の妙がより際立って見えるでしょう。

原作や関連書籍、そして作品が作られた時代背景を知ることで、単なる「変わったアニメ」という表層的な理解を超え、作品が持つ多層的な意味やメッセージを読み解くことができるようになります。

ブラック・コメディ アニメは、その独特の表現方法ゆえに時に理解が難しいと感じられることもあるかもしれません。しかし、こうした多面的なアプローチで作品に向き合うことで、笑いながらも考えさせられる、より豊かな視聴体験を得ることができるでしょう。作品の表面的な面白さだけでなく、その奥にある問いかけや批判を読み取る目を養うことが、このジャンルをより深く楽しむための鍵なのです。

ブラックコメディアニメを視聴できる配信サービスと視聴方法

ブラック・コメディ アニメの魅力に触れたいと思っても、「どこで視聴できるのか」という実用的な情報は重要です。ここでは、2025年現在で主要なブラックコメディアニメを視聴できる配信サービスや購入方法についてご紹介します。

各配信サービスで視聴できる作品一覧

2025年時点で、ブラック・コメディ アニメは以下の主要配信サービスで視聴することができます。各サービスによって配信作品は異なりますので、ご自身が視聴したい作品がどこで配信されているかをチェックしてみてください。

- Netflix

- Amazon Prime Video

- dアニメストア

- Disney+

各配信サービスは定期的に配信ラインナップを更新しているため、最新情報は各サービスの公式サイトでご確認ください。また、作品によっては複数のサービスで同時配信されている場合もあります。

最近の傾向として、Netflix と Amazon Prime Video では海外向けにも発信力のあるブラックコメディアニメを重点的に配信する傾向があります。一方、dアニメストアではマニアックな作品も含めた幅広いラインナップが特徴です。

2025年配信予定の期待作品情報

2025年後半から2026年初頭にかけて、以下のブラック・コメディ アニメの新作や続編が配信予定です。

- 「オッドタクシー」スピンオフシリーズ

原作スタッフが再集結し、本編とは異なる登場人物にフォーカスした新シリーズが制作中です。都市の別の一角で起こる奇妙な事件を描く予定とされています。 - 「人類は衰退しました」新シリーズ

原作小説の未アニメ化部分を中心に、新たなエピソードが描かれる予定です。前作から大幅にアップグレードされた映像美にも注目です。 - 「さよなら絶望先生」リブート版

現代社会を舞台に、原作者・久米田康治の監修のもと、新たな「絶望」を描くリブート版の企画が進行中です。2000年代の社会批判を行った前作に対し、2020年代の社会問題に切り込む内容になると期待されています。 - 「ブラック・コメディアニホン」

日本の伝統的な「落語」と現代のブラックコメディを融合させた野心作。「じょしらく」のスタッフも一部参加するオリジナルアニメとして注目を集めています。

これらの新作情報は今後変更される可能性もありますが、ブラック・コメディ アニメファンにとって期待の大きい作品ばかりです。公式発表や予告映像などが公開された際は、各アニメの公式SNSやアニメ情報サイトをチェックしてみてください。

以上のように、現在ではブラック・コメディ アニメは様々な方法で視聴することができます。あなたのライフスタイルや予算に合った方法で、このユニークなジャンルの魅力を存分に楽しんでください。

ブラックコメディアニメに関するよくある質問

ブラック・コメディ アニメについて、視聴者からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。初めてこのジャンルに触れる方や、より深く知りたい方の参考になれば幸いです。

ブラックコメディアニメは子供に見せても大丈夫?

ブラックコメディアニメの多くは、その性質上、大人向けもしくは青年向けの内容となっています。表面上は明るく可愛らしいキャラクターや演出を用いていても、その裏に潜むテーマや風刺は、子どもには理解しづらいだけでなく、不安や混乱を招く可能性があります。

特に「POPEE the ぱフォーマー」や「撲殺天使ドクロちゃん」のような過激な表現を含む作品は、子ども向きではありません。一方で「うらみちお兄さん」や「おそ松さん」は、暴力描写などは控えめですが、社会風刺や大人向けの皮肉が多く含まれています。

子どもと一緒に視聴する場合は、作品の内容やレーティングを事前に確認し、必要に応じて大人が一緒に視聴して解説を加えるなどの配慮が望ましいでしょう。また、Netflixなどの配信サービスでは、アカウント設定でコンテンツフィルターを適用することも可能です。

なお、入門編で紹介した「キノの旅」や「ジャングルはいつもハレのちグゥ」などは、比較的若い視聴者でも楽しめる作品ですが、その場合でも内容を理解するための補助があると望ましいでしょう。

海外のダークコメディと日本のブラック・コメディの違いは?

海外、特に欧米のダークコメディと日本のブラックコメディには、いくつかの特徴的な違いがあります。

まず表現方法において、欧米のダークコメディは直接的な皮肉や風刺を用いることが多く、社会問題や政治的テーマを正面から取り上げる傾向があります。例えば「サウスパーク」や「ファミリーガイ」などのアニメーションは、特定の社会問題や人物を名指しで批判・風刺することもあります。

一方、日本のブラックコメディは、より間接的で象徴的な表現を好み、「察し」の文化を前提とした示唆的な描写が特徴です。「さよなら絶望先生」や「人類は衰退しました」のように、直接的な批判ではなく、シュールな状況設定や比喩を通じて社会問題を浮き彫りにする手法が多く見られます。

また、テーマの面でも違いがあります。欧米のダークコメディは人種問題や政治、宗教など社会的タブーに挑戦する内容が多いのに対し、日本のブラックコメディは「空気を読む文化」や「建前と本音の乖離」など、日本社会特有の問題を扱うことが多いのが特徴です。

視覚表現においても、日本のブラックコメディアニメは、可愛らしいキャラクターデザインと残酷な内容のコントラストを効果的に使う傾向があります。これは「かわいい」ものへの憧れと、その裏側にある現実の厳しさという、日本のポップカルチャーに特有の二面性を反映していると言えるでしょう。

ゼンシーア

ゼンシーア